「搾取が再生可能」エネルギー

3.1 剰余価値

しかし、太陽光発電や風力発電のような再生エネは新たな価値を産み出さない。

火力発電では労働者がエネルギー源の石炭や石油に働きかけるけれど、再生エネでは労働者がエネルギー源の太陽光や風に働きかけることはない。

つまり、火力発電ではエネルギー源の石炭や石油は労働対象だけれど、再生エネではエネルギー源の太陽光や風は労働対象ではない。

中村静治「技術論入門」p37より

労働対象は労働手段があって初めて労働対象たり得る。

マルクス「資本論」、岩波文庫(二)p12より

中村静治「技術論入門」p46より

したがって、太陽光発電パネルや風車は労働手段ではありえない。

価値を創造する人間労働を特徴づけるのは労働手段の行使。

マルクス「資本論」、岩波文庫(二)p12-13より

太陽光発電パネルや風車は労働手段ではないから、再生エネに新たな価値を産み出す労働は存在しない。

中村静治「技術論入門」p61より

太陽光発電パネルや風車は、もちろん、「人間労働を労働対象に直接伝え制御するという積極的な働きをする物体」ではなく、「その働きかけの実現を条件づけているもの」でもない。

もちろん、再生エネの現場でも太陽光発電パネルの清掃や除草、風車の保守・管理という労働はある。

けれど、それは「太陽光が太陽光発電パネルに働きかけの実現を条件づけているもの」であり、風力発電の風車の保守・点検は「風が風車に働きかけの実現を条件づけているもの」。[注1]

第1章で述べたとおり、太陽光発電パネルや風車は、その価値を生産物、すなわち、電気に移す。

太陽光発電パネルが汚れたり、草で覆われたりしたら、太陽光発電パネルの価値を生産物=電気に移せなくなるから、太陽光発電パネルの清掃や除草をするだけで、風車の価値を生産物=電気に移せなくなるから風車の保守・管理をするだけで、それらの労働は剰余価値を創出しない。

再生エネは剰余価値を産み出し得ない。

それならば、工場の清掃や機械の保守・管理も剰余価値を産まないのか。

今は工場の操業が停止中だけれど、近い将来の再操業を期待して、工場を清掃し機械の保守・管理をしている場合を考えると、今は何も生産していないのだから剰余価値は産まれない。

労働手段を使って労働対象に働きかけ、労働対象の使用価値を消費することによって新しい使用価値を創り出すという第一義的労働がなければ、剰余価値は産まれない。

工場の清掃や機械の保守は第一義的労働を補完する労働としてのみ剰余価値を産み出す。

けれど、再生エネでは第一義的労働が存在しない。

もし、労働者が大きな団扇で扇いで風車を回すのなら、風力発電は新たな価値を創り出すけれど、もちろん、それは絶対に無い。

再生エネは剰余価値を産まない。

日光や風が労働対象足り得ないのは、その物理的特性にも依る。

光はすなわち光量子(光子)。

光量子はすなわちエネルギー 。

(hはプランク定数。νは波動としての光の周波数。)

だから、労働の働きかけなしに が電気エネルギーになる。

・・・中略・・・

またもし、労働をおこなうようになったとき、つまり人間が他の動物界から離れたときから、物質とならんでエネルギーという労働対象をもっていたとすれば、原初的に労働は人間自身のエネルギーでおこなわれているのだから、人間自身が自然物とならんで労働対象だという奇妙なことになる

中村静治「技術論入門」p38より

太陽光発電での光()は労働対象ではありえず、太陽光発電に新たな価値を創り出す労働は存在しえない。

風力発電の場合も労働が空気に働きかけることはないから、そして、風は物質ではなく酸素分子や窒素分子の運動であり、従って運動エネルギーであり労働対象ではありえないから、新たな価値を創り出す労働は存在しえない。

再生エネは剰余価値を産み出し得ない。

ならば水力発電も剰余価値を産み出していないのか?

水力発電も動力源は自然の水(の位置エネルギー)で、それは太陽光や風と同じく労働対象ではないから、水力発電も価値を産み出さないはず。

違うのだ。

ダム湖に溜まった水は導水管を伝って発電機に落とされタービンを回す、つまり、ダム湖の水の位置エネルギーが電気に変わるけれど、それは自然の産物ではなく、ダムを建設することで生み出されたエネルギー。[注2]

中村静治「技術論入門」p42より

ダム湖の水は消費されていくけれど、雨水や雪解け水がダム湖に流れ込むからダム湖に水が溜まり続ける。

ダム湖の水の位置エネルギーはダムの保守・管理という労働によって創り出され続けている。

ダムを建設する労働、ダムを建設するための労働、かつてNHKの番組「プロジェクトX」で放送されたとおり、黒四ダムでは、黒部トンネルを掘り、男達が断崖を伝って建設資材を担いで運んだけれど、その全ての労働=社会的労働が電力を安定供給できる水を創り出した。

でき上がったダムの保守・管理もそれらの労働を引き継いで、電力を安定供給できる水を創り続けている。

第1章第1節で説明したとおり、「或る生産過程の労働者は、それ以前の生産過程の労働者が創り出した価値を保存しなければ、新たな価値を創造できない」。

ダムの保守・管理は、ダム自体の価値を電力に移すと共に、電力を安定供給できる水を作り続けることで新たな価値を産み出している。

水力発電におけるダムの保守・管理の、具体的労働としての労働対象はダム(の構成部分)であり、労働手段はそのための器具・機器だけれど、抽象的労働としての労働対象は水であり、ダムが労働手段。

マルクス「資本論」、岩波文庫(二)p17より

マルクス「資本論」、岩波文庫(二)p17より

中村静治「技術論入門」p36より

一方、太陽光発電における保守・管理の、具体的労働としての労働対象は太陽光発電パネルであり、箒(?)が労働手段だけれど、抽象的労働としての労働対象は光、ではない。

ダムの保守・管理と太陽光発電パネルや風車の保守・管理が質的に全く違うことは明らかであろう。[注3]

再生エネの現場における労働は剰余価値を産み出さない。

発電における労働が創り出す価値は安定した電力。[注4]

再生エネが安定した電力を供給できないのは、剰余価値が創り出されていないことを示している。

[注1] もちろん、太陽光発電パネルや風車は、それを製造した労働の「働きかけの実現を条件づけている」けれど、独立した発電事業にそれは当たらない。

[注2] 朝日新聞は小水力発電も囃し立てている。

同じ「水力」でも、そちらは、太陽光や風力発電と同じく、発電の現場に労働者はいない。

谷川の水流をそのまま利用するだけだから、自然の位置エネルギーが労働の働きかけなしに電気に変わるから、新たな価値を創り出す労働は存在しない。

[注3] 左翼と環境団体は、ダムは自然破壊、ダムを撤去しろと喚き立てている。

水力発電は再生エネではない、水力発電も火力発電と共に廃止して、太陽光発電や風力発電に転換しろと言い立てているのだが、それは剰余価値を産むという点において水力発電が火力発電と同じだから。

左翼と環境団体が、ダムは自然破壊、ダムを撤去しろと喚き立てているのは、再生エネとやらが剰余価値を産まないことを示しているのである。

[注4] 技術が高度に発達した現在の社会では、電力が0.1秒でも低下すれば、生産力に甚大な被害が生じる。

2013年1月28日19時54分

中部電力は28日午前9時過ぎ、知多火力発電所(愛知県知多市)の5号機が、主要変圧器の故障で自動停止したと発表した。停止に伴い名古屋市、春日井市、瀬戸市、知多市などの愛知県西部、岐阜県瑞浪市などで供給する電気の電圧が0.07秒程度低下。工場など120カ所に影響が出た。

5号機は、定期点検の終了前の試運転中だった。故障の原因を調査するため、当面停止する。停止後も管内の電力の安定供給に支障はないという。

(朝日新聞デジタル)

現在社会において安定しない電力に「価値」は無い。

しかし、アフリカ等の電気が無い地域(現実には世界の大多数がそれに該当する)では、安定した電力を供給できない太陽光発電でも電気が無いよりはまし。

それらの地域の人々に太陽光発電パネル(と電球、または、井戸から水を汲むためのモーター等)を与えたとしよう。

それは自給自足のために少しは役立つ。

そのことは再生エネが剰余価値を産み出し得ないことを示している。

3.2 再生エネ賦課金

太陽光発電や風力発電は剰余価値を産み出し得ない。

利益は出ないのだから、太陽光発電や風力発電という事業は成立し得ない。

だから太陽光発電パネルや風車を製造する事業も成立しない。

再生エネと称する事業は全く成立しない。

だから、庶民=労働者階級の所得を強奪して利を得るために、再生エネ固定価格買い取り制度を導入しろと喚き立てた。

低炭素時代の「風」を、うまくつかめるか。日本にとって大事なチャンスを逃してはならない。

地球温暖化を食い止めるには、自然エネルギーを幅広く活用することが欠かせない。そのために、自然エネルギーの固定価格買い取り制度(FIT)を拡充していく。民主党の政権公約をもとに、経済産業省が複数の拡充案を示した。夏までに1本に絞る。

自然エネルギーは、火力や原子力発電などに比べて競争力が弱い。そこで政府が、太陽光や風力による電気を固定価格で買い取るよう電力会社に義務づける。このFITが、多くの国々で実績をあげてきた。

日本には現在、家庭の太陽光発電のうち余った電気を対象とする限定的なFITしかない。拡充の議論が始まるのは前進だ。ぜひ中身のあるものにしてもらいたい。

ただ、気がかりなのは経産省案では主に太陽光発電を普及させることを想定している点である。

政府の温暖化対策基本法案は、1次エネルギー供給に占める自然エネルギーの割合を2020年までに10%に広げることをめざしている。これを実現するには、太陽光に限らず、できるだけ幅広い電源の全量を対象とするFITをつくるのが望ましい。

もちろん、FITの拡充だけでは自然エネルギーは広がらない。電力会社が、受け入れにどれだけ積極的になるかどうかも重要だ。

このことは、特に風力発電を広げていくうえで大きな意味がある。

風力は発電コストが低く、まとまった量を発電しやすいため、海外では自然エネルギーの主流だ。京都議定書ができた97年以降に世界の風力発電は20倍以上に拡大し、いまや太陽光の8~9倍もの規模がある。

だが、日本の設備量は世界13位、年間導入量も18位にとどまる。電力会社が「風まかせでは電力が安定供給できない」と消極的なことが背景だ。

このため日本では風力より太陽光に目が向けられ、海外に比べて特異な状態になっている。

関連産業もあまり育っておらず、世界の風車メーカーのトップ10に日本企業はない。国際的な低炭素ビジネスの一つで大きく出遅れている。

できるだけ早く政府が高い導入目標を掲げて風力発電所の建設を促し、その電気を積極的に受け入れるよう電力会社の背中を押すべきだ。

風の強い地方で起こした電気を都市部へ送る送電線や、電力各社の送電網の緊密な連携など、インフラの整備も進めてほしい。

そうしたコストが電気料金に跳ね返っても、単なる負担ではなく未来への投資だと考えたい。そうすることで日本の新しい道が開けるのだから。

(2010年4月19日の朝日新聞社説)

庶民=労働者階級に負担させ、その分だけ投資家が利を貪るから、「そうしたコストが電気料金に跳ね返っても、単なる負担ではなく未来への投資だと考えたい」。

だから、第4節でも紹介するとおり、風力は最もコストが高いにもかかわらず、「風力は発電コストが低く」とデマを流して庶民を欺く。

庶民=労働者階級をこれまで以上に収奪するという「日本の新しい道が開けるのだから」、「その大事なチャンスを逃してはならない」から、福島原発事故を「チャンス」にして固定価格買い取りを実現させようと図り、

太陽光に風力、水力、地熱、バイオマス(生物資源)……。

これらの自然エネルギーを使って発電された電気を、国が定める価格で買い取るよう電力会社に義務づける。

自然エネルギー普及の切り札とされる「全量固定価格買い取り制度」だ。

これを導入する法案が、国会でたなざらしにされている。東日本大震災の日の朝に閣議決定され、すでに100日が過ぎたのに審議に入れない。

理由のひとつは、買い取る費用が電気料金に上乗せされるため、経済界を中心に慎重論が根強いことだ。

経済産業省の試算では、制度開始から10年後、標準的な家庭で月150円から200円ほど負担が増えそうだ。電力を大量に使う企業にとっては、大きな負担になりかねない。

それでも、私たちは今国会で成立させるべきだと考える。

原発事故を目の当たりにしたいま、地球温暖化を防ぎながら、原子力への依存度を下げていくには、自然エネルギーの普及を急がねばならない。

それに地域経済の自立や災害に強い国づくりにも役立つ。小型の発電設備を家庭や集落に置けば、地域で電力を賄えるし、発電所や送電網の事故による停電の被害も小さくできる。

そのうえ「純国産」だ。輸入に頼る石油やガスへの依存を減らせれば、安全保障上も、長い目でみれば経済的にも利点は大きいはずだ。

各党も自然エネルギーの普及を公約している。2009年の衆院選では自民党も「太陽光発電の買取制度など」による自然エネルギー拡大を掲げていた。

なのに谷垣禎一総裁は「法案が実効的か検討の余地がある」と述べ、審議入りに慎重だ。効果に疑問を抱くなら、高めるための提案をすべきだ。

この制度が根づけば、電気は電力会社が巨大な発電所でつくるものという「常識」が覆る。国民が電気の利用者から、供給者になっていく。

裏返せば、電力会社が地域の電力供給を独占してきた既存の体制は揺らぐだろう。それだけに強い抵抗は避けられない。電力業界は民主党にも自民党にも強い影響力を持つ。その意をくんで、法案に反対する政治家が多く出るに違いない。

一方で、超党派の国会議員らが法成立を求め、議員200人余りが署名している。

これは、新しい政治の対立軸になる。採決の際に、党議拘束をかけず、各議員の見識を問うてみるに値する。

(2011年6月19日の朝日新聞社説)

菅直人(反)民主党政権が主権者である国民を無視して強行し、朝日新聞は主権者である国民の頭越しに「異論はないはずだ」と喚き立てた。

菅直人首相が「一定のめど」を口にしてから1カ月近く、やっと中身を明言した。

第2次補正予算、特例公債法、再生可能エネルギー特別措置法の成立だという。

はっきりしてしまえば驚く内容ではない。やれやれ、これでようやく政治の混乱が収まり、前へ動きだす。

と、思いきや、国会は空転している。退陣3条件が整うめどが立たない。

自民党が、復興関連人事で参院議員を総務政務官に一本釣りされたことに態度を硬化させているのが一因だ。

谷垣禎一総裁は「自民党の協力は一切いらないという意思表示だ」と、かんかんだ。石原伸晃幹事長も「信用できないの一言に尽きる。議論を進める信頼関係がない」と切り捨てる。

「これは禁じ手だ」「わが党に対する挑戦だ」など、党内の怒りも収まらない。協調関係を求めておきながら、懐に手を突っ込んできた首相への批判が渦巻くのは当然のことだ。

だが、ここは自民党にもっと大人になってほしい。

国民は、菅首相にあきれるとともに、首相を批判するだけで止まったままの国会に失望しているのだ。

3条件は、どれも当たり前の内容だ。それを進めるために首相が進退をかけなければならないこと自体がおかしい。さらに与野党が足を引っ張りあうさまは、国民には見るに堪えない。

冷静に考えてみよう。

第2次補正には被災地で漁を再開するための製氷施設や、子どもへの線量計の配布が盛り込まれる。赤字国債を出すための特例公債法なしでは被災地の復興対応もままならない。再生エネ法も原発の是非はどうあれ、太陽光や風力の普及を図ることに異論はないはずだ。

これらを止めて、自民党に何の利点があるのか。懸案を速やかに処理して、被災者やこれからの日本のために仕事をする。それで菅政権に終止符を打つ。それこそが長く政権を担ってきた自民党の本領ではないか。

大事と些事(さじ)を切り分け、些事にはこだわらない。そうしてこそ、自民党の株も上がる。

首相の「延命」に手を貸せと言っているのではない。もはや首相は党内でも孤立し、このまま政権が立ちゆくはずもない。

きのうの民主党両院議員総会でも、早く退陣せよと求める声が止まらず、執行部からも首相への不満が漏れた。

こんな首相と自民党はいつまでいがみ合うのか。働いて歯車を回そう。

(2011年6月29日の朝日新聞社説)

民意を問い質そうともせずに「当たり前の内容だ」と言い放ち、「自民党よ、大人になって」と泣き喚くのは、庶民=労働者階級に対して、所得を奪われても従容として受け入れろ、それが「成熟した大人」だ、と言うことに他ならない。

だから、主権者である国民を無視し、予算をも人質に取って自らの首までかけ、「再生可能エネルギー特別措置法の成立」を強行したことこそが「国民には見るに堪えない」にもかかわらず、あべこべに「それを進めるために首相が進退をかけなければならないこと自体がおかしい」と泣き喚き、まるで国民が再生可能エネルギー特別措置法の成立を望んだかのごとくに、「国民には見るに堪えない」と言い放って憚らない。

固定価格買い取りの価格は菅直人がソフトバンクの孫正義と相談して決めた。

2012.4.25 20:03

再生可能エネルギーの買い取り価格をめぐっては、「普及促進」と「国民負担」のバランスをどう取るかが最大の焦点だった。25日まとまった委員長案は、「脱原発依存」を目指す政府の意向に沿う形で、普及促進に軸足が置かれた。ただ、買い取り費用だけでなく、天候に左右される不安定な電気を安定的に供給するには、送電網や蓄電池の整備にも巨額の投資が必要。その費用を誰が負担するのか明確ではなく、料金に転嫁される可能性があり、家庭や企業の負担が大きく膨らむ懸念がある。

「再生可能エネルギーを普及させる制度の趣旨に沿った内容だ」。調達価格等算定委員会の植田和弘委員長は25日の会見で、こう説明した。

委員長案は、各業界団体の要望にほぼ沿う内容となった。太陽光発電協会の関係者は「前向きに議論が進められた」と評価する。

実際、買い取り価格はソフトバンクなど新規参入計画を進めている企業には追い風だ。政府が昨年まとめた電源構成別の発電コストでは、平成22年時点の大規模太陽光発電について、建設費に応じて1キロワット時当たり30.1~45.8円と試算されている。仮に最も安い30.1円で建設すれば、買い取り価格の42円との差額の12円の利益が出る。利益率は3割近くに上る。

事業者は6%の金利で資金を借りても採算が合う水準だという。世界市場でシェアを伸ばす割安な中国製の太陽光パネルを使うなどでさらにコストを下げられる可能性もある。

資源エネルギー庁では「より多くの地域でメガソーラーの導入が進む」と期待する。

ただ、再生可能エネルギーは、既存の電源に比べればコストは割高だ。政府の試算では、石炭火力、液化天然ガス(LNG)火力発電は10円程度。原発は、事故の賠償負担を含めても8.9円にとどまる。

コスト負担は、買い取り費用にとどまらない。風力発電の適地が多い北海道電力、東北電力の両社は風力と太陽光の全量の受け入れには、送配電網の増強に総額1兆1700億円程度の設備投資が必要になると試算している。

不安定な電力供給を調整するには、北海道-本州間など電力会社の供給エリアをまたぐ送電線を増強する必要があるためだ。電気料金に転嫁された場合、1キロワット時当たり10円程度の値上げになるという。

太陽光の出力変動を調整するため、送電網に蓄電池を組み込むことも検討されている。だが、費用負担の方法は決まっておらず、今後の検討課題だ。

将来的に原発や再生可能エネルギーをどう位置づけるのかという国のエネルギー政策の方向性が定まらない中で、買い取り価格だけが先行している。

(MSN産経ニュース)

植田和弘は孫正義が設立した「自然エネルギー財団」の理事にちゃっかり収まっていた。(コチラを参照。但し、既に退任している。)

「民主党」と称する反民主的な国家権力を利用して、庶民=労働者階級への新たな搾取を始めたのだ。

マルクス「資本論」、岩波文庫(三)p377より

興起しつつある脱炭素社会主義ブルジョアジーは、労働賃金を「調節する」ために、すなわち利殖に好都合な枠の中に押さえておくために、再生エネ賦課金を導入するために、国家権力を必要とし、利用する。

これが、いわゆる本源的蓄積の一つの本質的要素なのである。[注1]

だから孫正義を救世主のごとくに持て囃し続けた。

自然エネルギー財団の理事長に迎えられたスウェーデン人にも喚かせた。

「国家権力を必要とし、利用する。これが、いわゆる本源的蓄積の一つの本質的要素」だから、その後もソフトバンク傘下の再生エネ業者に「再生エネ賦課金への批判は誤解」と泣き喚かせ、

自然エネルギー財団のスベタにも喚かせ続け、[注2]

聞き手・小森敦司

2017年5月23日17時49分

自然エネルギーは世界的に爆発的普及への臨界点を越え、アジアが国際送電線で結ばれる時代がやってくる――。2011年の東京電力福島第一原発事故の後、ソフトバンクの孫正義社長が立ち上げたシンクタンク「自然エネルギー財団」(東京都港区)の大林ミカ事業局長はいま、そんな自信を深めている。太陽光発電や風力発電のコスト低下が急激に加速し、世界的にエネルギーの大転換期に入った、というのだ。欧州では国際送電網の整備も進む中、日本はこの潮流についていけるのか。自然エネをめぐる国内外の動きを聞いた。

■米アップル「世界を良いことを」

――世界的に自然エネの拡大が止まらない。

「はい。2015年の世界の累積の発電設備容量をみると、風力が原子力を抜きました。実際の発電量ではまだ原子力が大きいのですが、世界では、目に見える形でエネルギーの大変革が進んでいます。とくに欧州では、自然エネはもう『基幹電源』と言っていい。ドイツでは自然エネが年間の発電量で全体の30%を越えました。デンマークでは風力が需要の100%以上になる時間帯も何度も出ています」

――何より価格低下が著しいと。

「オランダやデンマークの洋上風力発電の16年の入札では、1キロワット時あたり6~8円台で落札されました。石炭火力や原発と普通に勝負できる価格です。地域によりますが、風力や太陽光が政府の支援を受けなくていい『安い電源』になりつつあるのです」

――再エネ関連の世界のビジネスの動きも速まっている。財団が毎年開く国際シンポジウム(今年は3月に開催)でも、著名企業がプレゼンテーションをしていますね。

「ええ。今年は、例えば米アップルが使用する電力すべてを自然エネに転換する取り組みを紹介してくれました。カリフォルニア州サンノゼに建設中の新本社は、太陽電池などを使って、使用するエネルギーを100%自然エネにすると。さらにアップルの求めに応じて、サプライヤー(部品納入業者)も自然エネに転換しようとしています。日本の部品メーカーでも、アップル向け製造活動のすべてを自然エネにする取り組みを始めた企業もあるそうです」

「なぜ、そうした取り組みをするのか。プレゼンをしたアップルの幹部は、世界で最も優れた製品を作りたい、同時にそれが世界にとっても最も良い『こと』でありたい、と語っていました。新世代の経営者は自らのビジネスで世界をより良く変えたいと考え、そして、その価値判断のなかで、環境や自然エネが大きな位置を占めていることが分かります」

(朝日新聞デジタル)

自然エネルギー財団の理事に収まった元東京都の下司も持て囃し続けた。[注3]

2020年7月2日16時30分

コロナ禍でオンライン開催となったセミナーで話す自然エネルギー財団の大野輝之。

「気候危機回避に向けた10年が始まった」=3月4日、同財団提供の動画から気候危機との闘いにはシニア世代も加わっているが、中でも「闘士」として知られる人がいる。

元都庁幹部で自然エネルギー財団常務理事の大野輝之(66)だ。

東大経済学部を出て都庁に入り主に環境畑を歩んだ。10年前の2010年4月に始まった都の温室効果ガスの削減義務化と排出量取引制度は当時、都環境局の…

(朝日新聞デジタル)

その後も喚かせていた。

ソフトバンクは税金逃れをし続けてきた。

2019/8/3 2:00

ソフトバンクグループ(SBG)が4200億円の申告漏れを国税当局に指摘され修正申告した。問題は計上時期が異なった「期ずれ」にとどまらない。2018年3月期に国内の法人税がゼロとなった裏側には、グループ内の株式移転のみで2兆円もの損失が生じる仕組みがあった。企業グループの複雑化と資本取引の増加に対応できない税制の不備が露呈した。

国税当局は一連の税務処理を調査したが、不当な税逃れとまではいえないと…

(日本経済新聞 電子版)

2019/10/19 23:00

財務省は、ソフトバンクグループ(SBG)が用いたM&A(合併・買収)に絡んだ節税策を防止する方針を固めた。同一グループ内の資本取引で実態に変化がないにもかかわらず巨額の赤字を意図的につくり出して、ほかの部門の黒字と相殺して法人税を減らす手法を認めない。予期せぬ大規模な節税につながった制度の抜け穴をふさぐ。

財務省が問題視しているのは、子会社などが中核事業を放出して企業価値が落ちた状態にしてから売却し、…

ソフトバンクグループは買収したアームHDと、その中核+事業を担う子会社アーム・リミテッドに関する資本取引で大規模な節税している(8月、孫正義会長兼社長)

ソフトバンクグループは買収したアームHDと、その中核+事業を担う子会社アーム・リミテッドに関する資本取引で大規模な節税している(8月、孫正義会長兼社長)

(日本経済新聞 電子版)

2007年3月以降の15年間で課税は4回

2022年8月20日 2:00 (2022年8月20日 5:26更新) [有料会員限定]

ソフトバンクグループ(SBG)に2007年3月期以降の15年間で、法人税が生じたのは4期だったことが日本経済新聞の取材で分かった。「法人税ゼロ」の年が繰り返されたのは、税法で非課税となる配当が多いためとみられる。合法な税務処理だが、税負担の軽さについて、現在の税制が妥当なのかなど議論を呼ぶ可能性もある。

税負担、利益の0.25%

関係者によると、直近15年でSBG単体に法人税が課されたのは10年…

(日本経済新聞)

その一方で、自身は莫大な配当金を受け取ってきた。

株主レーダー2023③

2023年7月21日 4:00 [有料会員限定]

自社から最も配当を受け取った役員は誰か。2023年3月期決算企業の1株あたり配当額と保有株数をもとに受取額を計算すると、首位はソフトバンクグループ(SBG)の孫正義会長兼社長だった。上位には創業家出身の役員が目立ち、自社株からの配当額が10億円を超えた「配当長者」は12人にのぼった。

各社の有価証券報告書(有報)の「役員の状況」に記載された保有株数に、1株あたり配当額を掛けて受取額を算出した。自…

(日本経済新聞)

そのような企業が、そのような企業に与する輩が、そして、そのような企業を賛美するメディアが再生エネと喚き立てるのは、庶民=労働者階級の所得を奪う再生エネであることを、物の見事に露呈している。

だからこそ、先の2011年6月29日の社説は「大事と些事を切り分け、些事にはこだわらない」と、つまり、庶民=労働者階級の生活など「些事」だと言い放ったのである。

[注1] 本源的蓄積とは、

マルクス「資本論」、岩波文庫(三)p339より

だけれど、固定価格買い取りを脱炭素社会主義的生産様式の出発点である蓄積と想定すれば、「資本論」の記述は援用可能。

[注2] その後、このスベタと、と言うよりも、自然エネルギー財団と支那との結びつきが露呈した。

2024年3月24日 21:30 (2024年3月25日 18:00更新)

内閣府は25日、再生エネルギー分野の規制改革を議論する会議の資料に中国企業のロゴが入っていたと発表した。中国の電力会社「国家電網公司」の名前やロゴで、会議に出席した民間メンバーが22日と2023年12月の会合で提出した資料で見つかった。

内閣府の規制改革推進室が担当する「再生可能エネルギータスクフォース」に公益財団法人「自然エネルギー財団」の事業局長である大林ミカ氏が出した資料で判明した。外部からの指摘で23日に明らかになった。

大林氏は16〜19年にこの中国企業が財団主催の会合などで登壇した際の資料を引用した。その後、自身のパワーポイントに中国企業のロゴが残ったままの設定となっていた。23年12月の内閣府会議の資料を作る際にもロゴ入りのスライドを用いたため反映された。

日本の再生エネ政策に中国の影響が及んでいるのではと疑う指摘が出ていた。内閣府の担当者は「大林氏自身もロゴが含まれていることを認識しておらず、意図したものではない」と語った。

経済産業省と金融庁の会議資料の一部にも同様のロゴが入っていた。

規制改革推進室は23日にX(旧ツイッター)で、「財団と中国政府・企業とは人的・資本的な関係はないとのことだ」と記した。会議を所管する河野太郎規制改革相は23日、Xで「今後は対策を強化し同じようなことが起きないよう徹底していく」と釈明した。

岸田文雄首相は25日の参院予算委員会で「エネルギーセキュリティーは日本の安全保障の中核的な課題の一つだ。関連政策の検討にあたって他国から干渉されない体制を確保しなければならない」と語った。

「仮に不適切な内容が判明した場合には、厳正な対応を講ずることになる」と強調した。日本維新の会の音喜多駿政調会長の質問に答えた。

(日本経済新聞)

埋め込まれていたロゴ。(上)白地に白画像なのでほぼ見えない。(下)見やすいように背景色を設定=いずれも内閣府の資料より

再生可能エネルギー導入に向け、必要な規制の見直しを目指す内閣府のタスクフォースの一部資料に、中国企業のロゴが埋め込まれていたことが明らかになった。内閣府は、資料の中身自体に問題はないとしているが、河野太郎規制改革担当相は23日、自身のX(ツイッター)に「チェック体制の不備でお騒がせしたことについて、今後は対策を強化し同じようなことが起きないよう徹底していきます」と投稿、釈明した。

この会議は、2050年までにカーボンニュートラル(温室効果ガス排出量の実質ゼロ)社会の実現のために、再エネ導入の障壁となる規制などを総点検し、必要に応じて見直しを検討していくもの。会議は20年に始まり、3月22日に第30回の会合があった。

開催翌日の23日に外部から、資料の一部に中国企業のロゴが記載されているとの指摘があった。内閣府が確認したところ、公益財団法人「自然エネルギー財団」が提出した資料に、中国の国有送電大手「国家電網」のロゴが埋め込まれていた。

内閣府によると、数年前に同財団が開いたシンポジウムに複数回、国家電網の関係者が登壇した。その際の資料を同タスクフォース構成員の大林ミカ氏(自然エネルギー財団事業局長)が、他の会議で引用した時、大林氏のプレゼン用ソフト「パワーポイント」のテンプレートにロゴが残っていたため、今回の事態につながってしまったという。23年12月25日の第29回タスクフォースの資料にもロゴが一部記載されていた。

SNS(ネット交流サービス)では「事の重大さがわかっていない」「信用できない」といった声も相次いだ。一方、内閣府は、今回の資料に国家電網はかかわっておらず、資料自体に問題はないと強調している。

河野氏は25日の参院予算委で、ロゴについて「現時点では、特にウイルスであったり、何か有害な要素があったりするということではない」と答弁。岸田文雄首相は「仮に不適切な内容が判明した場合には、厳正な対応を講ずることになる」と述べた。【後藤豪、樋口淳也】

(毎日新聞2024/3/25 17:33(最終更新 3/25 19:41))

先に採り上げた2013年9月11日の朝刊紙面に見えるとおり、孫正義は「アジアスーパーグリッド」と言い立てているのだから、朝日新聞はそれを囃し立て、第1部第17章と次章でも解説するとおり、支那を正当化し続け、支那人の温暖化芸人に喚かせ続けているのだから、今さら驚くことでもないけれど、自虐民党も含めた反日ネットワークが再生エネ(と称する紛い物)を推進しているということ。

[注3] この野郎も [注2] で採り上げた問題で居直っている。

2024/3/27 20:06

再生可能エネルギーに関する規制見直しを目指す内閣府のタスクフォース(TF)に中国の国営企業のロゴマークが入った資料が提出された問題で、資料を提出した公益財団法人「自然エネルギー財団」の大林ミカ事業局長は27日の記者会見で、TFに入った経緯について、河野太郎規制改革担当相の推薦だと語った。

大林氏は同日、TF民間構成員を辞任したと発表。大林氏は「あまりにも不注意だった。多くの方々を混乱させた」と陳謝。辞表は27日、TF事務局を通じて河野氏に提出、受理されたという。

また、大林氏は資料にロゴが入ったのは事務的なミスだとして「他国の影響下にあるとか、国のエネルギー政策をゆがめているとかいったこととは一切無縁だ」と釈明した。

過去に財団が開いたシンポジウムに参加した国家電網側から提供された資料を引用した際のミスで、ロゴだけが編集ソフトのテンプレート(ひな型)に残ったのが原因だと説明した。「他国の政府や企業のデータ引用は、発表には常にあることだ」とも語った。

同席した財団の大野輝之常務理事は「中国の企業・政府と金銭的、資本的、人的関係はない」と語り、金銭授受はシンポの登壇料だけだと説明。政府から中国との関係について説明を求められており「誠実に対応したい」と語った。「財団の政策提言は中国政府の意向を反映したものではなく、純粋に日本や世界の脱炭素化を目指したものだ」と強調した。

大野氏は、財団では現在、国際送電網の議論を活発には行っていないとして「直ちに日本と中国、ましてやロシアと送電網を結ぶのはほとんど現実の可能性はない」と述べた。大林氏は2050年に二酸化炭素(CO2)排出量を実質ゼロにする日本政府の目標に言及して「2050年になっても東アジアで孤立した国であるのが、日本や他の国々にとって幸せなことかは考える必要がある」と語った。

(産経新聞)

3.3 炭素税

再生エネ賦課金で投資家は濡れ手に粟の利を貪ることができる。

けれど、再生エネ賦課金は庶民=労働者階級の反発を招き、買い取り価格は下げざるを得なくなった。[注1]

ならば火力の電気代を吊り上げればよい。

そこでカーボンプライシング(炭素税)と言い出した。[注2]

めざす方向は見えている。そこへどう進むか。これからは工夫と実行の時である。

太陽光や風力などの再生可能エネルギーの「主力化」をめざす――。政府が7月に決めた新たなエネルギー基本計画に、そんな方針が盛り込まれた。

温暖化対策と原発依存からの脱却とを両立させるには、二酸化炭素を出さない再エネの大幅拡大が必須だ。資源に乏しい日本にとって、国産のエネルギー源としての利点も大きい。すでに海外では、技術革新とコストの急低下を追い風に、多くの国がアクセルを踏んでいる。それにならうのは当然と言える。

ただ、新計画は将来の導入目標を据え置くなど、腰が引けた面もある。単なる「かけ声」に終わらせないために、多くの課題をどう解決していくか。内外の知恵を集め、社会全体で挑戦を加速しなければならない。

■導入目標引き上げよ

4年ぶりに改定された今回の計画は「再エネの大量導入と経済的に自立した主力電源化に向け、課題に正面から取り組まなければならない」とうたった。

ただ、「30年度に発電量の22~24%を再エネでまかなう」とする従来目標を変えなかったのは消極的にすぎる。国内ではすでに15%程度まで伸び、目標の前倒し達成が視野に入る。欧州では、ドイツの連立与党が「30年に65%」の目標で合意するなど、もっと高い水準をめざす国が多い。日本も、どこまで増やせるか、可能性を追求しなければならない。

真っ先に取り組むべきは、再エネの締め出しにつながっている送電線網の制約の解消だ。設備を持つ電力大手が「空き容量不足」と説明し、再エネの発電事業者が開発に二の足を踏むケースが目立っている。

実際には、トラブル時に備えて空けてある分など、送電容量に余力があり、経済産業省と電力業界が運用方法の改善を検討している。今ある設備を最大限活用するため、透明で公平なルールづくりが待ったなしだ。

■弱点克服するには

再エネ拡大を安定軌道に乗せるには、二つの弱点の克服がカギを握る。一つは、海外と比べてまだ割高な発電コスト。もう一つは、供給力が天候で変わる不安定さだ。

日本でコストの下がり方が緩やかな要因の一つに、固定価格買い取り制度(FIT)がある。12年に導入され、再エネ普及の原動力となっているが、業界の高コスト体質の温存につながっている面も指摘される。

FITは再エネ事業者に一定の収入を保障する支援策だ。費用は賦課金として電気料金に上乗せされ、国民の負担は年2兆円ほどまで増えている。これを極力抑えるために、制度の見直しが避けられない。

肝要なのは、成長の芽を摘まないよう目を配りつつ、事業者に競争と効率化を促すことだ。入札でより安い価格を提示した事業者から買い取る仕組みの拡大をはじめ、さまざまな工夫が考えられる。

この先、政策誘導の軸をFITによる直接的な補助から、二酸化炭素の排出に課す炭素税や排出量取引に移していくことも検討すべきではないか。市場メカニズムの活用は、再エネの自立を早めることにつながる。

一方、風力や太陽光が増えるにつれ、出力変動をどうならすかも大きな課題になる。当面は火力発電に多くを頼らざるを得ないが、二酸化炭素を減らすには他の手段が欠かせない。

具体的には蓄電池や、電気を広域で融通できる送電線網の整備など、いくつもの選択肢がある。技術の進歩や経済性を見極め、効果的なものを組み合わせて使う必要がある。

■官民それぞれに役割

再エネ主力化は、十年単位の取り組みになる。ハードルを乗り越えて進むうえで大切なのは、官民の役割を整理し、幅広い主体が連携することだ。

政府や自治体の大事な仕事は、民間が研究開発や投資を活発に進められる環境の整備だ。FITのような基本制度のほかにも、たとえば、風力発電の海上利用のルールづくり、再エネに適した土地の情報提供など、やるべきことは数多い。

実際の行動で主役となる企業には、商機や社会的な課題を機敏にとらえて動く姿勢が望まれる。海外では再エネがエネルギー関連投資の中核を占め、巨大な成長市場が生まれている。

日本の産業界は出遅れ気味だったが、注目される動きも出てきた。7月に100以上の有力企業や自治体、団体などが、再エネの普及や情報発信で連携する「気候変動イニシアティブ」を結成した。参加企業は、製造業や金融、建設など幅広い。

エネルギーや環境の面で、社会を持続可能な姿に変える試みは、いまや世界的なうねりとなり、新たな発展の機会を生み出している。この機運を行政、企業、消費者などに浸透させ、次の時代に向かう力としたい。

(2018年8月26日の朝日新聞社説)

地球温暖化の原因となる二酸化炭素(CO2)は、ただで出すことはできない。そんな仕組みを日本でも真正面から考える時期に来ているのではないか。

新たな温暖化対策として、CO2の排出に課す炭素税や企業間の排出量取引の本格導入に向けた議論を、環境省が審議会で始めた。

排出に伴う社会的なコストをエネルギーなどの値段に反映し、関係者に負担させて排出の削減を促す仕組みだ。「カーボンプライシング(炭素の価格化)」と呼ばれる。

長年、経済産業省や産業界は慎重論を唱えてきた。「企業の負担を増やし、競争力をそぐ懸念が強い」などと強調する。

しかし世界では、市場メカニズムを使って効率よく社会や産業の転換を誘導する政策として、存在感が強まっている。ここ数年で先進国からアジアなどの新興国にも広がり、導入済みや導入を検討中の国・地方政府は、70ほどまで増えた。

パリ協定発効で脱炭素化の機運が高まるなか、日本もいつまでも後ろ向きではいられない。環境省だけでなく政府全体で、具体策の検討を急ぐべきだ。

国内では、CO2排出量に応じて石油や石炭などに課す「地球温暖化対策税」が12年に導入され、排出量取引は東京都と埼玉県が実施している。ただ、税率が低いことや対象が限られることから、排出抑制の効果は小さいとみられている。

カーボンプライシングを本格的に導入し、きちんと機能させるには、多くの工夫を要する。税で言えば、さまざまなエネルギー関連の税制全体を見直し、排出量ベースの課税を広げるべきだ。化石燃料を多く使うメーカーの負担増や電気料金の上昇といった副作用をどうやわらげるかも、検討課題だろう。

日本にとって、再生可能エネルギーの普及は大きな課題だ。CO2を出さない再エネの競争力を底上げする効果が、炭素税や排出量取引にはある。これらを恒久的な制度として拡充し、その代わり、再エネ支援のために発電コストを電気料金に上乗せする「固定価格買い取り制度(FIT)」を縮小していくという発想も、国民負担を抑えるうえで有用ではないか。

温暖化対策は、税制やFITのような直接的な補助、規制など、数多くのやり方で進められている。カーボンプライシングの検討に当たっては、既存の施策も見直し、政策全体としての効果を高めるという視野が欠かせない。関係省庁に、いっそうの連携を求めたい。

(2018年9月3日の朝日新聞社説)

炭素税は前章第2節で言及した「無償の自然力」論に基づいているから、つまり、「独占されうる自然力」は有償にすべきだから、吉田らマルクス主義者も炭素税を強く支持している。

しかし電気代が高騰し、その結果、諸物価も高騰し、庶民=労働者階級の生活を直撃する。

(当該論文は「Nature Climate Change,8(2018)699」。有料だから、そして、何処にもアップロードされてないから読めないけれど、京都大学のプレスリリースに解説がある。また、本質的に同じ内容の論文が「Environ.Res.Lett.,13(2018)074033」にも発表されている。)

貧困層には決定的な打撃となる。

2021年4月28日

気候政策は世界の貧困を悪化させる可能性があるが、そうした悪影響は、所得補償政策スキームによって緩和できることを報告する論文が、Nature Communications に掲載される。

気候変動の影響は、貧困層の人々に最も大きく現れると考えられることが多いが、気候変動の緩和を目的とした政策もまた、貧困層の経済的負担を増大させ、エネルギー価格や食料価格の上昇などを通じて世界の貧困を悪化させる可能性がある。ただし、その影響の大きさについては議論がある。従って、気候政策については、そのコストの公平な負担を期すため、所得補償政策と組み合わせるべきだと提案されている。

今回、Bjoern Soergel たちの研究チームは、単純化したモデル設定を用いて、気候変動緩和政策が世界の貧困にどのような影響を与えるのかを調べた。Soergel たちは、現在の社会経済的な傾向が続くと、2030年までに約3億5000万人の人々が極貧生活に陥る可能性があることを明らかにした[この予測では、気候変動の影響や新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミック(世界的大流行)の影響を考慮に入れていない]。また、地球温暖化の気温上昇を産業革命以前と比べて1.5℃に抑えるという野心的な気候政策によって、極貧生活に陥る可能性のある人がさらに5000万人増える可能性がある。今回の Soergel たちのモデルは、各国の炭素価格収入を累進的な方法で再分配することで、この悪影響を相殺し、貧困生活者をわずかながら(約600万人)減らすことさえ可能なことを示唆している。これに対して、サハラ以南のアフリカでは、国内収入によって気候政策の副作用の補償を十分にできないことが明らかになり、そのため今回の研究では、国際的な気候資金の移転も推奨されている。これらの知見は、気候変動緩和政策が、国内レベルと国際レベルでの再分配政策と組み合わされれば、貧困層に過度の負担をもたらすことはないことを明確に示している。

(natureasia)

一般市民=労働者階級が困窮すればCO2排出を減らせる、ということに他ならない。

もちろん、朝日新聞に象徴される左翼リベラル、そして、吉田文和や齋藤幸平らマルクス主義者は、電力会社が炭素税を電気料金に転嫁するのが怪しからんのだ、と言い逃れする。

価格に転嫁できないなら、炭素税は剰余価値から賄わざるを得ず、利益がなくなるから、電力会社も化石燃料から再生エネに転換せざるを得なくなる、電力会社を再生エネに転換させるために炭素税を課さねばならない、という理屈である。

「独占されうる自然力」を有償化して、「独占されざる自然力」に転換させる、という論理である。

しかし、再生エネは剰余価値を産み出さず、元々から利益はゼロだから、「炭素税を課せば利益がなくなるから、電力会社も化石燃料から再生エネに転換せざるを得なくなる」という屁理屈は全く成り立たない。

炭素税を課そうと図るのは、やはり、再生エネは剰余価値を産まないから、利を貪るためには電気代を引き上げて、庶民=労働者階級の所得を奪わねばならない、との意図に他ならない。

だから、曲がりなりにも新聞社が民意を問わず、カーボンプライシングと喚き続けたのだ。

地球温暖化対策の長期戦略づくりに向け、政府の有識者懇談会が提言をまとめた。

脱炭素社会の実現をめざすという理念を示した点は評価できるが、それを形にしていくための肉付けが心もとない。政府はいま何をするべきなのかを見すえ、より説得力のある長期戦略をつくらねばならない。

2050年までの温室効果ガス排出削減の長期目標に、どのようにたどり着くのか。その道筋を示すのが長期戦略だ。温暖化対策の国際ルール・パリ協定の下、各国は長期戦略を国連に提出する必要がある。

主要7カ国のうち未提出なのは日本とイタリアだけで、政府は6月に大阪であるG20サミットまでにまとめる予定だ。そのたたき台として、企業や経済団体のトップ、学者、地方自治体の首長ら10人の有識者が昨年夏から議論を重ねてつくったのが今回の提言である。

「産業革命以降の気温上昇を1.5度未満にする」というパリ協定の高い目標に貢献する意思を示したものの、全体的にはエネルギー基本計画など従来の政策の枠内にとどまっている。世界が脱炭素に向けて加速するなか、これではG20議長国として議論をリードできまい。

たとえば温室効果ガス排出削減の長期目標は、従来通り「50年に80%減」とした。排出ゼロの脱炭素社会の実現時期も「今世紀後半のできるだけ早期」として具体的には示していない。

太陽光や風力などの再生可能エネルギーについては「主力電源化をめざす」と述べるにとどめ、拡大のための数値目標は盛り込まなかった。脱石炭も明記せず、むしろ、二酸化炭素の回収・地下貯留(CCS)などの実用化によって石炭を使い続ける道を残している。

腰が引けた背景には、「鉄鋼や電力などへの悪影響を避けたい」という産業界の意向がある。炭素税や排出量取引などカーボンプライシングの本格導入に踏み込まず、経済性を失いつつある原発の継続を想定したことが、それを象徴している。

既存の産業を守れば、目先の利益は失わずにすむかもしれない。だが、世界が脱炭素時代を迎えたとき、国際的な発言力は弱まり、産業の競争力は失われるのではないか。

CCSのような新しい技術への挑戦は大切だ。しかし優先すべきは、脱石炭と再エネ拡大という目の前の課題に取り組むことだ。そのためには、エネルギー基本計画の見直しやカーボンプライシングの導入など思い切った政策転換が欠かせない。

そんな骨太の長期戦略を描けるよう、政府は省益を超え、一丸となって取り組むべきだ。

(2019年4月4日の朝日新聞社説)

もし電力会社が炭素税を避けるために炭素排出を減らすための装置を導入すれば、その分だけ不変資本が増える。

不変資本はその価値を生産物(この場合は電気)に移転させるから、その分だけ電気代を上げる。

マルクス「資本論」、岩波文庫(二)p349より

さらに、不変資本だけでなく、それを稼動させるため新たに労働者も雇わねばならず、その「労働力の価値」分だけ電気代が上がる。

炭素税を課せば、電力会社が実際に炭素税を支払うか否かにかかわらず、電気代は上がる。

やはり、再生エネで利を貪るためには電気代を引き上げて、庶民=労働者階級の所得を奪わねばならない、ということ。

だから、主権者である国民の頭越しに、政府はカーボンプライシングを導入しろと喚き続けてきた。[注3]

再生可能エネルギーの目標をもっと高く――。経済団体や自治体などから、再エネ政策の強化を求める声が相次いでいる。政府は真剣に耳を傾け、太陽光や風力による発電を伸ばす政策づくりを急がねばならない。

経済同友会は先月、「総発電量に占める再エネの割合を2030年に40%とするべきだ」との提言をまとめた。原発の再稼働が進まない現状では、二酸化炭素(CO2)の排出を抑えるには再エネの大幅な拡大が必要だと判断したという。

34道府県でつくる自然エネルギー協議会も先月、再エネの比率を30年に40%超とするよう政府に求めた。ほぼ同じ時期、全国19の政令指定都市でつくる自然エネ協議会も、30年までに再エネを少なくとも45%とするよう提言した。

一方、太陽光や風力などの利用拡大を進める企業などでつくるネットワーク「RE―Users」は今月、30年までに再エネを44%以上にする、という提言に40を超える企業や団体から賛同を得たことを発表した。

再エネ拡大を求める声が広がっているのは、現在の政府の目標が貧弱すぎるからだ。「30年度に再エネの比率22~24%」をめざしているが、18年度ですでに17%なので、今後の上積みは5~7%幅にとどまる。10年ほど先の目標としてはいかにも低く、ほかの先進国と比べて腰が引けている。

その背景には、政府や電力業界が重視する「エネルギーのベストミックス」という考え方がある。資源の乏しい日本は特定の電源に偏らず、火力と原子力と再エネをバランスよく利用するという立場である。

だが、エネルギー政策を取り巻く環境は激変している。

一つは、地球温暖化対策の国際ルール・パリ協定の下、大幅なCO2削減のため脱化石燃料が求められる点だ。特に、排出量の多い石炭火力からの脱却が国際的な流れになっている。このため政府は、効率の悪い旧式の石炭火力を大幅削減する方針を示さざるをえなくなった。

さらに原発には、福島の事故で比率が数%に落ち込んでいる現実がある。再稼働の停滞や古い原発の廃炉を考えると、「30年度に20~22%」という政府目標の達成は難しい。従来通りのベストミックスの維持は困難だと考える必要がある。

温暖化対策のためにも、エネルギー安定供給のためにも、状況変化への対応が求められる。既存電源を優遇する電力システムの改革、炭素税や排出量取引のようなカーボンプライシングの導入など、あらゆる手段で再エネ中心の新たなエネルギーミックスをめざすべきだ。

(2020年8月31日の朝日新聞社説)

2050年までに温室効果ガス排出を全体としてゼロにし、脱炭素社会を実現する――。菅首相が所信表明演説で、気候危機対策の目標を示した。

日本の社会と経済を脱炭素化していくために、待たれていた政府の目標である。ただ、達成までの道のりは険しく、あらゆる手段を総動員して全力で取り組まねばならない。

気候変動の被害を抑えるには地球温暖化対策の国際ルール・パリ協定の下、産業革命以降の気温上昇を1.5度に抑える必要がある。それには、50年までに温室効果ガス排出を実質ゼロにすることが必須だ。

すでに120カ国ほどが「50年に実質ゼロ」を掲げている。石炭火力からの撤退や再生可能エネルギーの拡大、ガソリン車・ディーゼル車の全廃などの取り組みも進む。

そんななか日本は「50年に80%削減」を掲げるのみで、実質ゼロをめざす具体的な時期は明示してこなかった。今回の表明で、ようやくスタートラインに立ったともいえる。

とはいえ「50年に実質ゼロ」は非常に高いハードルで、30年に10年比で45%削減しないと実現はおぼつかない。ところが現在の日本の目標は「13年度比で26%削減」にとどまり、このままでは「50年に実質ゼロ」の達成はほぼ不可能だ。30年も先の話だと考えず、できるだけ早く10年後の目標を大幅に引き上げなければならない。

30年に大幅な排出削減をめざすうえで気がかりなのは、首相が革新的イノベーションの必要性を強調している点だ。

二酸化炭素の回収・貯留・有効利用、水素やアンモニアによる発電といった技術開発が、排出削減の武器になるのはたしかだ。ただ、普及の時期が不確かな技術だけに期待していては、10年後の大幅削減が間に合わなくなる恐れがある。

まず手をつけるべきは、技術開発がなくても取り組むことができる対策である。

石炭火力からの撤退を決め、化石燃料による発電を減らし、再エネを大幅に拡大する。その変化を後押しするため、炭素税や排出量取引の導入を急ぐ必要がある。再エネを中心とする電源構成への転換や、送電システムの改革も欠かせない。

首相はエネルギーの安定供給のため「安全最優先で原子力政策を進める」と述べ、石炭の穴を原発で埋める考えをにじませた。しかし、事故リスクや経済合理性を踏まえれば、将来は原発ゼロをめざすべきだ。

脱炭素社会を、どう構築していくのか。「50年に実質ゼロ」がかけ声倒れにならぬよう、菅政権の戦略が問われる。

(2020年10月27日の朝日新聞社説)

「技術論入門」は、

中村静治「技術論入門」p84より

と主張し、さらにエンゲルスがベルンシュタインとやらに宛てた手紙──そんなものが重要な文献になるのは教条主義を示して余りある──を引用し、

中村静治「技術論入門」p84より

と言い立てている。

再生エネは剰余価値を産み出さないから商品ではありえない。

CO2を排出しない再生エネへの転換は、「電力の商品化を出発点ないしそれを基礎にはじまった独占資本主義」からの脱却、すなわち、社会主義革命≡「脱炭素社会」主義革命。

再生エネは商品ではないから、固定価格買い取り制度や炭素税で庶民=労働者階級から収奪する。

固定価格買い取り制度や炭素税で庶民=労働者階級からの収奪は、「電力の商品化を出発点ないしそれを基礎にはじまった独占資本主義」からの脱却、すなわち、社会主義革命≡「脱炭素社会」主義革命。

マルクス「資本論」、岩波文庫(二)p96より

社会主義≡「脱炭素社会」主義は、ただ生きた労働の吸収によってのみ、吸血鬼のように活気づき、またそれを多く吸収すればするほど、ますます活気づく。

死んだ労働である!

[注1] もちろん朝日新聞は泣き喚いていた。

制度の穴をふさぐねらいは、間違っていない。ただ、乱暴なやり方で、再生可能エネルギーの拡大の芽を摘み取ってしまっては、元も子もない。見直しは幅広い関係者の声を聞き、注意深く進めるべきだ。

再エネの固定価格買い取り制度(FIT)について、経済産業省が10月に示した見直し案に対し、太陽光発電の事業者や取引金融機関から異論が噴出している。電気を買い取ってもらえる価格の引き下げで採算が悪化し、多くの事業計画が稼働前に頓挫する恐れがあるという。

経産省の案は、買い取り価格が特に高かった12~14年度に適用の認定を受け、まだ発電を始めていない事業を対象とする。今年度中に送電線接続工事の申し込み手続きを終えないと、価格を大きく下げる内容だ。

FITは12年の導入以来、再エネ普及の原動力となってきた。一方、費用は電気料金に上乗せされ、家庭や企業の負担は年2兆円余りに増えている。

制度の見直しには、認定から時間がたつのに稼働していない案件を減らす、発電コストの低下を買い取り価格に反映させて国民負担の増大を抑える、というねらいがある。

今回対象にする12~14年度に認定された分のうち、未稼働は4割にのぼる。中には、太陽光パネルの値下がりを見越して工事を遅らせ、大きな利益をねらう事業者もいるといわれる。

だが、是正のやり方は性急で粗いと言わざるを得ない。

減額対象にされるまでの時間が短く、事業者の対応は難しい。遅れの事情も考慮しておらず、電力大手が持つ送電線の増強や自治体の手続きに時間がかかるなど、特段の落ち度がない事業者にも広く不利益が及ぶ。

国が一度約束した条件を後から変えるのは異例であり、恣意(しい)的に行えば、制度への信頼は傷つく。関係業界からは「事業環境が見通せなくなり、再エネ普及に大きな悪影響を及ぼす」と懸念する声が出ている。

混乱の主な原因は、経産省が見直し案をつくる過程で、業界の実情を十分把握していなかったことにある。要望に耳を傾け、案を練り直すのは当然だ。事業の進み具合や遅れの原因をきめ細かくくみ、減額対象を絞り込む、猶予期間を十分とる、などの対応が必要だろう。

FITは今後も状況に応じた見直しが必要になるが、検討の際には影響の見極めが欠かせない。社会全体のコストをできるだけ抑えつつ、再エネの主力化を着実に進めるという、大きな目的を忘れてはならない。

(2018年12月3日の朝日新聞社説)

前節で紹介したとおり、主権者である国民の頭越しに「異論はないはずだ」と決めつけた挙げ句、「再エネの主力化を着実に進めるという、大きな目的を忘れてはならない」と泣き喚くのは、庶民=労働者階級を収奪するという「大きな目的を忘れてはならない」から。

[注2] もちろん、これ以前から喚き立てていた。

私たちはこのまま破局への道を歩み続けるのか。

煎じつめれば、それが地球温暖化をめぐる世界の多くの専門家からの問いかけである。

国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)がまとめる報告書の概要が固まった。

07年の前回から中身はそう変わらないが、この7年間に各国で重ねられた研究により、温暖化とその甚大な影響がより確実に見えてきた。「懐疑論」はほぼ否定されたといってよい。

報告書によると、このままでは今世紀末に世界の平均気温は産業革命前より3.7~4.8度上昇する。国際目標の2度未満を大きく上回る。

水資源や農作物などへの悪影響はすでに表れている。熱波や洪水、台風など極端な気象現象や海面上昇の恐れが高まり、生き物の大絶滅が起きかねない。水や食料の欠乏は、人間を戦争に駆り立てる要因にもなる。

対策は待ったなしだ。二酸化炭素など温室効果ガスの排出を減らして気温上昇を抑える「緩和策」と、温暖化に伴う災害や凶作などに備える「適応策」の両輪を回すべきときだ。

今世紀末の気温上昇を2度未満に抑えるにはどうしたらよいのか。世紀半ばのガス排出量を10年比で4割から7割減らし、そして世紀末にはゼロにする。それでやっと目標達成の可能性が高まるという。

そのためには、もっと省エネと再生可能エネルギーの利用を進めるとともに、ガスを空中に出さない新火力発電などを普及させることが重要だ。

原子力の拡大は、核の拡散や廃棄物処理など別のリスクの深化が避けられない。原発事故の処理も総括もできていない日本のとるべき選択肢ではない。

ことし9月の国連気候変動サミットを起点に、来年末には20年以降のガス排出削減に向けた新しい枠組みがつくられる。

各国がバラバラに動いても状況は改善しない。環境技術を途上国に広め、統一的な炭素価格の導入でガス排出を減らすなど世界の協調行動が必要だ。

英米独や中韓では、温暖化で起きる問題を定期的に調べ、国や自治体レベルの適応計画づくりも進めている。そうした流れに日本政府は遅れている。

日本が昨年示したガス排出削減の目標は、努力不足として国際的に批判された。国の適応計画づくりも来年の予定だ。

世界に通じる削減目標を早急に詰めるとともに、温暖化に備えた防災構想や省エネ型の都市づくりなどを強力に進める態勢を整えるべきだ。

(2014年4月15日の朝日新聞社説)

2020年以降の温室効果ガス削減の新たな枠組みを話し合う国連気候変動会議(COP21)が11月末からパリで開かれる。その準備会合が先週、ドイツのボンであった。

米海洋大気局(NOAA)によれば、今年7月の世界の平均気温は記録の残る1880年以降で最高となっている。化石燃料の使用による地球温暖化の進行が懸念されるなか、国際社会は新しい枠組みの合意を迫られている。

COP21での合意を目指すボンでの会合では、先進国も途上国もこぞって対策に取り組むという意欲が確認されたのが最大の成果だ。二酸化炭素の最大排出国の中国や2位の米国をはじめ、欧州連合(EU)やロシア、日本などが、2020年以降の削減目標を国連に提出。主要排出国で未提出のインドやブラジル、南アフリカなどには、各国が様々な外交チャンネルで早期提出を働きかけてほしい。

しかし、提出された各国の目標は、自主性を重んじたため全体に甘めだ。温暖化による気温上昇を工業化以前に比べ2度未満とする現行目標さえ達成不可能と見られている。

対策の強化には、炭素税の導入や温室ガスの排出量取引など、市場メカニズムを活用する必要もある。これまでの取り組みを検証して、より効果的な仕組みを工夫していくべきだ。

温室ガスの削減や気候変動への対応には資金が必要だ。途上国は、化石燃料の大量消費で経済発展した先進国の資金をあてにしている。削減に取り組む途上国には、先進国から資金が流れ込む。そんな知恵も出していきたい。

折しも世界経済は減速している。温暖化対策のような長期的な課題は二の次になりがちだ。しかし、熱波や猛烈な台風などの気象災害は、すでに大きな被害をもたらしている。

NOAAなどによると、昨年の世界の平均気温は史上最高だった。記録の上位10年は、1998年を除き、すべて21世紀に入ってからだ。

今年は昨年を上回る可能性も取りざたされ、熱波による死者がインドで2300人以上、パキスタンで800人以上報告されている。台風やサイクロンなど熱帯性低気圧が強い勢力のまま各国を襲うことも多い。太平洋諸島の国々は、2度目標は不十分であり、1.5度未満とするよう主張している。

将来世代も含め、人々の命と暮らしを守る。そんな長期的な視点で、各国が合意のために一層の努力をすべきである。

(2015年9月7日の朝日新聞社説)

地球温暖化に立ち向かう世界の潮流は勢いを増している。それを見誤ることなく、官民の取り組みを加速させるべきだ。

まずは、2020年以降の地球温暖化対策を決めた新たな国際的枠組み「パリ協定」の批准を急ぎたい。

パリ協定は年内にも発効する見通しになった。二酸化炭素など温室効果ガスの排出で世界1、2位の中国と米国が今月初め、足並みをそろえて協定締結を発表し、発効に必要な条件に大きく近づいたからだ。

パリ協定が昨年末の国連気候変動会議(COP〈コップ〉21)で採択された後も、日本政府の動きは鈍かった。「発効は18年ごろ。対応は大排出国の動向を見極めてからでいい」との姿勢だった。

日本が尽力して1997年に採択された京都議定書では、中国が途上国として削減義務を負わず、米国は途中で離脱。不公平だと訴える声が経済界などに広がった。東日本大震災もあって、温暖化への関心自体が薄れていた。

だが、消極姿勢を一変させた米中に代表される通り、国際社会は危機感を強めている。人類の活動が温暖化を招いていることが一層確実になり、温暖化との関連性が濃厚な熱波や豪雨なども頻発しているからだ。

パリ協定に関して、日本は温室効果ガスの排出量を「30年度に13年度比26%減らす」との目標を国連に提出済みだ。さらに5月の伊勢志摩サミットでは、ガスの排出を抑えつつ発展していく長期戦略を20年を待たずにつくることを申し合わせた。

ただ、戦略的な議論は政府の審議会でようやく始まったところだ。製品やサービスの提供に伴うガス排出量を価格に反映させる「カーボンプライシング」や、環境と経済、街づくりを一体に考える土地利用など、社会や産業のあり方にかかわる新たな発想や試みも課題になろう。

運転時のガス排出が少ない原子力発電の活用もしばしば議論にのぼる。だが、廃棄物処理の費用と難しさ、福島第一原発事故が示した被害の大きさを考えると、原発頼みは許されない。

省エネを徹底しつつ、太陽光や風力、地熱など再生可能エネルギーをさらに導入する。工場やビルの廃熱を地域の冷暖房や給湯に生かす。エネルギーの自給自足や循環を意識した取り組みは、安全保障の観点からも望ましく、技術革新を促し、街づくりとも相性がいい。

温暖化対策を大きな軸に、企業や自治体、市民による多様で息の長い挑戦を促す。そんな構想力が政府に求められている。

(2016年9月20日の朝日新聞社説)

このままでは2040年代に産業革命以降の気温上昇が1.5度に達してしまう――。

地球温暖化対策の国際枠組み「パリ協定」は、気温上昇を2度未満、できれば1.5度未満に抑える目標を掲げる。しかし世界の専門家は最新の検討結果として、現状の厳しさを改めて強調する報告書案をまとめた。

各国が掲げる温室効果ガスの削減目標を達成しても、必要な水準には足りない。気候変動は日照りや洪水などを通じて、難民の発生や紛争のリスクを高める。いま排出削減を強化・加速する方が、将来急激に削減したり被害の軽減に巨額のお金をかけたりするより長期的には安上がりだ。そう分析する。

各国は対策の強化と加速へ、一刻も早く動き出すべきだ。

日本の最優先課題は、すでに閣議決定した「50年までに80%削減」を達成するための長期戦略をまとめることである。

長期戦略は各国が20年までに国連に提出する。日本など主要7カ国は「20年より十分先立って」と申し合わせた。それなのに日本では関係省庁の足並みがそろわず、検討が遅れている。

今後、エネルギー源をどう組み合わせていくか。

経済産業省は、原発や高効率の石炭火力発電を「基幹電源」とする姿勢を崩さない。しかし、世界的な原発事業への逆風や再生可能エネルギーの広がりなど、変化は急だ。

環境省が再エネを主力電源にするよう主張しているのに続き、外務省の有識者会合も「世界が再エネに向かう中で、日本の立ち遅れが顕著だ」とする提言をまとめた。二酸化炭素の排出が多い石炭火力については「パリ協定と整合しない」として、国内での段階的廃止の工程表を示したり輸出への公的支援をやめたりすることを求めた。

こうした指摘に耳を傾けるべきだ。炭素税など市場原理を生かした対策も本格的な導入を検討し、社会全体の針路を大きく変えていく必要がある。

ガスの排出削減による気温上昇の「緩和」とともに、気象災害や農林漁業への打撃といった被害を軽減する「適応」策にも真剣に向き合わねばならない。

政府は気候変動適応法案を国会に提出した。政府が適応計画を作り、環境相が定期的に温暖化の影響を評価して、計画を改める。自治体にも地域の計画づくりに努めるよう求める。

行政と企業、市民が温暖化への問題意識を一致させ、制度や暮らしの見直しを進めていきたい。その旗を掲げ、取り組みを加速させるのは政府の責務だ。

(2018年3月7日の朝日新聞社説)

庶民=労働者階級への収奪を強めるために温暖化を煽り立てているのだから、主権者である国民の頭越しに炭素税を煽り続けてきたのは、理の当然。

逆に言えば、このように血眼で炭素税を煽り続けてきたのは、庶民=労働者階級への収奪を強めるために温暖化を煽り立てていることを示しているのである。

[注3] 環境省の誤用学者にも喚かせていた。

3.4 再生エネは安い?

けれど、庶民=労働者階級のための社会主義≡脱炭素社会主義であるかのように装ってきた手前、都合が悪いので、再生エネは安いと言い出した。

それならば、原発と同じ価格でも再生エネは大きな超過利潤を得ることができるから、再エネ賦課金は必要ない。

大きな超過利潤を得ることができるなら、電力会社も再生エネに移行するはずだから、炭素税も必要ない。

もちろん、電力会社が新たに再生エネを設置するには新たなコストがかかり、それは不変資本の割合を増やし、利潤率を低下させる方向に作用するけれど、老朽化した火力発電を多く抱えていて、建て替える必要に迫られているのだから、太陽光発電のコストが最安なら、不変資本の割合を下げて利潤率を上げることになるから、火力発電を建て替える代わりに太陽光発電を設置するはず。(これは第1章第2節で説明した利潤率均等化の原理でもある。)

むしろ炭素税はその足を引っ張るだけ。

にもかかわらず、尚もカーボンプライシングを導入しろと血眼で喚き続けている。

2050年までに温室効果ガス排出を全体としてゼロにし、脱炭素社会を実現する――。菅首相が所信表明演説で、気候危機対策の目標を示した。

日本の社会と経済を脱炭素化していくために、待たれていた政府の目標である。ただ、達成までの道のりは険しく、あらゆる手段を総動員して全力で取り組まねばならない。

気候変動の被害を抑えるには地球温暖化対策の国際ルール・パリ協定の下、産業革命以降の気温上昇を1.5度に抑える必要がある。それには、50年までに温室効果ガス排出を実質ゼロにすることが必須だ。

すでに120カ国ほどが「50年に実質ゼロ」を掲げている。石炭火力からの撤退や再生可能エネルギーの拡大、ガソリン車・ディーゼル車の全廃などの取り組みも進む。

そんななか日本は「50年に80%削減」を掲げるのみで、実質ゼロをめざす具体的な時期は明示してこなかった。今回の表明で、ようやくスタートラインに立ったともいえる。

とはいえ「50年に実質ゼロ」は非常に高いハードルで、30年に10年比で45%削減しないと実現はおぼつかない。ところが現在の日本の目標は「13年度比で26%削減」にとどまり、このままでは「50年に実質ゼロ」の達成はほぼ不可能だ。30年も先の話だと考えず、できるだけ早く10年後の目標を大幅に引き上げなければならない。

30年に大幅な排出削減をめざすうえで気がかりなのは、首相が革新的イノベーションの必要性を強調している点だ。

二酸化炭素の回収・貯留・有効利用、水素やアンモニアによる発電といった技術開発が、排出削減の武器になるのはたしかだ。ただ、普及の時期が不確かな技術だけに期待していては、10年後の大幅削減が間に合わなくなる恐れがある。

まず手をつけるべきは、技術開発がなくても取り組むことができる対策である。

石炭火力からの撤退を決め、化石燃料による発電を減らし、再エネを大幅に拡大する。その変化を後押しするため、炭素税や排出量取引の導入を急ぐ必要がある。再エネを中心とする電源構成への転換や、送電システムの改革も欠かせない。

首相はエネルギーの安定供給のため「安全最優先で原子力政策を進める」と述べ、石炭の穴を原発で埋める考えをにじませた。しかし、事故リスクや経済合理性を踏まえれば、将来は原発ゼロをめざすべきだ。

脱炭素社会を、どう構築していくのか。「50年に実質ゼロ」がかけ声倒れにならぬよう、菅政権の戦略が問われる。

(2020年10月27日の朝日新聞社説)

再生エネは剰余価値を産まないこと、炭素税で電気代を吊り上げて庶民=労働者階級からの収奪を目論んでいること、その真実から目を逸らすために、再生エネが最安などとデマを垂れ流していることは明らか。[注1]

その証拠に以前は、石炭火力のコストは1㌔ワット当たり約6円と言っていた。

原子力発電にかかる費用は、高かった。

福島第一原発事故による損害はあまりに大きく、まだ全体を計算できない。だが、今わかっている範囲で、内閣府の原子力委員会が発電費用への上乗せがどうなるか試算した。事故のコストは電気1キロワット時あたり最大で1.2円になった。

今回、原子炉3基で炉心溶融が起きた。日本にある約50基の原発の運転年数を足し、福島の事故炉の数で割ると、この規模の事故は平均して「原発1基あたりで、ほぼ500年に1度発生する」確率になる。その計算から割り出した。

この事故コストを加えると、原子力発電のコストは1キロワット時あたり6.8円になる。石炭火力の5.7円や、液化天然ガス火力の6.2円を上回る。

いずれも大ざっぱな計算であり、今後は膨大な除染もある。また、全国の原発から出る放射性廃棄物の最終処分も残り、さらに割高になるのは確実だ。

これまで「安く、安全に大量の発電をする」と宣伝されてきた原発だが、事故の危なさに加え経済面の優位も崩れた。

原子力委はもう一つの計算もした。日本は、使用済み燃料を再処理してプルトニウムを取りだし、それを燃やす「再処理路線」をとる。これは1キロワット時あたり2円かかる。

一方、ウラン燃料を1回だけ燃やして、廃棄物は捨てる「直接処分」の費用は半分の1円で済むことがわかった。

この差は大きい。もし、直接処分に変えれば、発電コストは1円安い5.8円になる。

原子力委は7年前にもこの比較をした。結果は今回とほぼ同じだったが、再処理の路線を変えなかった。理由は「政策変更コスト」だった。「過去の投資が無駄になり、新たな研究も必要だ。立地自治体との関係も悪くなる」という論法だ。

もう同じ手は使えない。事故を経験した今は、国民の原発への不信が大きい。高い費用をかけて「ウラン燃料を少し節約する」再処理に説得力はない。

二つのコスト計算は、数字で日本の原子力の現状を浮かび上がらせた。

戦後一度も大きく変えることのなかった原子力政策を変更するときだ。政府のエネルギー・環境会議の責任は大きい。

原発をなくす道に向き合うしかない。同時に、必要性が疑問になった核燃料再処理から撤退する議論も始めよう。政府は今度こそ、政策変更コストに取り組まなくてはいけない。

その準備を始めるときだ。

(2011年10月27日の朝日新聞社説)

石炭の需要が激増するのなら、石炭火力の価格は上がるけれど、安い再生エネに移行するのなら石炭の需要は減るはずだから、石炭火力の価格は上がり得ない。

それなのに、なぜ6円が22円になるのか?

なるはずがない。

しかも、第1章第1節で説明したとおり、原材料の価値は商品に移転するのだから、原材料が高価なら商品は高価。

太陽光発電パネルの製造にはレアアースが必要で、アダム・スミスの「水とダイヤモンド」の議論(希少なダイヤモンドを入手するには大量の労働力が必要だから高価)から明らかなとおり、レアなら高価だから、それに対して石炭は埋蔵量が豊富だから、太陽光発電が14円になり、石炭火力が22円になるはずがない。

それでも22円になるのは、炭素税のような税金を課すということ。

現行で12円なのも既に温暖化対策税を課しているから。

石炭が一番CO2排出が多いから、石炭が一番高くなるという以外の何物でもなく、やはり電気料金を吊り上げようとの意図に他ならない。

だからこそ、青筋立てて石炭火力発電を罵り続けてきた。[注2]

脱・石炭火力発電の機運が世界各地で急速に高まる中、石炭重視の姿勢を続ける日本への風当たりが強まっている。

発電所の建設計画が目白押しだが、石炭は火力の中でも二酸化炭素(CO2)の排出が特に多く、地球温暖化対策の大きな障害になりかねない。政府は「基幹電源」としている石炭の位置づけを見直し、野放図な拡大に歯止めをかけるべきだ。

国内では福島第一原発事故の後、各原発が止まったのを補う形で、コストが低い石炭火力の稼働が増えた。いまは発電量の3割余りを担い、さらに民間の建設計画が全国で約40基ある。

すべて実現すれば石炭火力の発電能力は4割ほど増し、CO2排出量が国の想定を大幅に超える恐れが強い。国際的な環境保護団体などから厳しく批判されており、石炭を重視する米トランプ政権とともに孤立しかねない状況だ。

世界の潮目を変えたのは、15年に採択された温暖化対策のパリ協定だ。欧州などの先進国が次々と脱石炭を加速させ、電力消費大国の中国も石炭の利用抑制にかじを切った。ビジネスの世界でも、石炭関連の投資をやめる動きが広がりつつある。

日本で石炭火力を一気に減らすのは現実的ではないとしても、世界の流れに背を向けるような政策は長続きしない。政府内で議論しているエネルギー基本計画の見直しに合わせて、切り替えを急がねばならない。

まず、14年の前回改定で盛り込んだ「石炭は重要なベースロード電源の燃料」との位置づけをやめる。再生可能エネルギーの拡大や省エネを徹底することで、福島の事故を起こした原子力とともに、依存度を着実に下げていく。火力の中では、CO2排出が少ない天然ガスを主軸に据える。

新計画では、こうした方向性を明確に打ち出す必要がある。

火力発電ではCO2を減らす具体策も問われる。省エネ法などに基づく今の規制は、事業者に一定の発電効率を求めることなどを通じて排出を抑えようとする仕組みにすぎず、実際に総量を減らせるか疑問が強い。電力業界が取り組む排出削減も自主的な枠組みにとどまる。

海外では、排出量に応じて課す炭素税や排出量取引、発電部門に対する排出規制など、さまざまな対策が導入されている。日本でも検討を急ぐべきだ。

排出対策が強化されれば、石炭火力の採算性は厳しくなる。建設を計画している各社には、状況の変化を踏まえた見直しを求めたい。

(2018年1月13日の朝日新聞社説)

気候変動が危機的になりつつあるいま、喫緊の課題から逃げる口実にしてはならない。

地球温暖化対策の国際ルール・パリ協定の下で中長期的に温室効果ガスを削減しようと、政府がまとめた「革新的環境イノベーション戦略」である。

国際的な研究拠点を国内に設け、先進諸国と協力して二酸化炭素(CO2)を減らす新技術を開発する。そうしたイノベーションにより、温室効果ガスを出さない脱炭素社会をめざす。新戦略について、安倍首相は施政方針演説でそう説明した。

パリ協定は、産業革命以降の気温上昇を1.5度に抑えるのが努力目標だ。それには、2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにしないといけない。あらゆる手立てを総動員しなければ実現は難しく、新戦略に沿って技術革新をめざすことは必要だろう。

ただ、これからの10年間で排出をいかに削減できるかが、未来を左右することを忘れてはならない。科学的には、30年の時点で45%削減できていないと、「50年ゼロ」の実現は難しいとされているのだ。

すでに気温上昇は1度を超えており、各地で異常気象や自然災害が起きている。実現性がはっきりしない技術革新ばかりに望みをかけ、目の前の課題に背を向けていては、気候危機を乗り越えられない。

とりわけ日本が急ぐべきは、石炭利用からの撤退と再生可能エネルギーの拡大だ。

欧州を中心に20~30年代の脱石炭を決める国が相次いでいるなか、安倍政権はいまだに「30年度の電源構成の26%を石炭火力でまかなう」という方針を変えていない。そのせいで国内には20基ほどの石炭火力の新設計画があり、東南アジアなどへの輸出も続いている。

身を切るような排出削減が急がれるときに、天然ガス火力の2倍のCO2を何十年にもわたって出し続ける石炭火力を新設する。そんな振る舞いは時代錯誤というほかない。

政府は早く脱石炭の大方針を決め、具体的な目標年と道筋を検討するべきだ。同時に、炭素税や排出量取引などのカーボンプライシングを導入して石炭が割高になるようにし、事業者が石炭火力から撤退するよう促さねばならない。

並行して太陽光や風力など低炭素電源を拡大すれば、電力の確保と排出削減を両立できる。

右手で石炭を使いながら、左手で脱炭素イノベーションに取り組んでも、日本が真剣に気候危機に立ち向かおうとしているのか、疑われよう。

問われているのは、安倍政権の危機感である。

(2020年1月29日の朝日新聞社説)

しかし、「まず、14年の前回改定で盛り込んだ「石炭は重要なベースロード電源の燃料」との位置づけをやめる・・・依存度を着実に下げていく」、「政府は早く脱石炭の大方針を決め、具体的な目標年と道筋を検討するべきだ」なら、つまり、何年以内に石炭を廃止すると決めるのなら、炭素税は必要ないにもかかわらず、「海外では、排出量に応じて課す炭素税や排出量取引、発電部門に対する排出規制など、さまざまな対策が導入されている。日本でも検討を急ぐべきだ」、「炭素税や排出量取引などのカーボンプライシングを導入して石炭が割高になるようにし」と喚き立てるのは、電気料金を高騰させて庶民=労働者階級を収奪し苦しめるための「脱炭素社会」に他ならないことを、ハッキリと示している。[注3]

社会主義≡「脱炭素社会」主義は、ただ生きた労働の吸収によってのみ、吸血鬼のように活気づき、またそれを多く吸収すればするほど、ますます活気づく。

死んだ労働である!

[注1] またしても自然エネルギー財団の輩に、米国では再生エネは安くなって普及が進んだ、と喚かせていた。

「電源構成を自然エネルギーに変えている会社の方が収益が良くなっています」と言い張っているけれど、それならば再エネ賦課金も炭素税も必要ない。

ところが、第2節で説明したとおり、ソフトバンクの孫正義が再エネ賦課金を決めさせた。

それなのに、ソフトバンク傘下の自然エネ財団の輩が「12年に始まった自然エネルギーの固定価格買い取り制度の仕組みに不備がありました」と言い張っているけれど、それも再エネ賦課金を正当化しているだけ。

第1節で解説したとおり、再生エネと称する紛い物は剰余価値を産み出し得ないから、「電源構成を自然エネルギーに変えている会社の方が収益が良くなる」はずがない。

炭素税(温暖化対策税)で火力の価格を吊り上げて、庶民=労働者階級から巻き上げているだけ。

己らが利を貪るために「『自然エネルギーをもっと増やして』という声を上げてほしいと思います」と喚いている。

(「量産と大型化で発電量が増え、相対的にコストが下がったのです」と囃し立てているけれど、太陽光はタダだから安いと言い張っているのだから、「大型化で発電量が増え」ても「相対的にコストが下がる」ことはない。このことだけでも嘘が分かる。)

「12年に始まった自然エネルギーの固定価格買い取り制度の仕組みに不備がありました」なら、ソフトバンクの、そして、自然エネ財団の責任を激しく追及すべきだが、しない。

それどころか、この記事を盾にして、こんなことを喚いていた!

再生エネと称する紛い物は剰余価値を生み出さないから、「たとえ温暖化防止に役立とうとも、ペイしない」

それを胡麻化すために、「原発はたとえ温暖化防止に役立とうとも、ペイしない」と喚いているのである。

再生エネと称する紛い物は「ペイしなければ市場から退場せざるをえない」から、再エネ賦課金や炭素税でペイさせるのだ。

「市場原理で排出削減が進んでいる」と囃し立てているけれど、再エネ賦課金や炭素税は市場原理に反するにもかかわらず、前節の [注2] で採り上げた2018年3月7日の社説で「炭素税など市場原理を生かした対策も本格的な導入を検討し、社会全体の針路を大きく変えていく必要がある」と喚き立てていたことから明らかなとおり、庶民=労働者階級から収奪するのが左翼の囃し立てる「市場原理」であり、そのために温暖化を煽り立てているのである。

だから、さらにこんな社説も書いていた。

太陽光をはじめとする再生可能エネルギーの導入を後押しする固定価格買い取り制度(FIT)を、政府が大きく見直す。新設の大規模事業用太陽光発電などを対象に、「全量買い取り」をやめて自立させ、国民負担を抑える狙いだ。

コスト削減が進んできたためだが、将来の主力電源と位置づける再エネへの過度なブレーキとならぬよう、制度設計には慎重を期してほしい。

FITは2012年に始まった。10~20年にわたって高値で電気を買い取る仕組みだ。水力を除く再エネ比率は制度開始前の2.7%から3倍以上に拡大した。一方で、買い取り費用は膨らみ続け、19年度には2.4兆円が電気料金に上乗せされて国民負担となる見通しだ。

見直し案では、大規模太陽光や風力を「競争力ある電源への成長が見込まれる」と位置づけて脱FITをはかる。入札制度で価格をさらに下げたうえ、事業者は電気の売り先を自ら見つけたり、卸売市場に供給したりする仕組みにしていく。

また、需給バランスを見つつ発電や機器の点検・調整をするといった行動を促し、特別扱いを減らす方向だ。

事業用太陽光の発電コストは、火力発電に肩を並べる水準まで下がってきた。それでも完全に独り立ちして新規事業に投資できる状況ではないといい、政府は今後、事業の収益性の見通しが立てやすいよう何らかの支援策を検討する。

FITは再エネにとって自転車の補助輪の役割を果たしてきた。ここで転んでしまっては元も子もない。補助が続く間に、再エネ事業者は競争力をいっそう高め、既存の電源に太刀打ちできる力をつけてほしい。

大手電力にも注文がある。送電網の開放だ。これまでは、原子力や火力などに使うため送電線の空き容量が無いとして、再エネの受け入れを拒む例が相次いでいた。

だが、東京電力が、千葉方面の送電線の状況を1時間刻みで改めて調べたところ、原発4~5基分にあたる500万キロワット分を新たに受け入れても、99%の時間帯は問題がなかった。送電網の増強にかかるとしていた10年前後の時間と1千億円規模の費用は不要になる。実際に受け入れに動き出した。

簡単に「できない」と突っぱねる姿勢を改めねばならない。動かない原発用に送電線を確保しつづけるのも不合理だ。

送電線の利用料が高すぎるのではないかと不満を持つ再エネ業者もある。透明性のある価格設定と丁寧な説明が必要だ。再エネの主力電源化に、業界あげて注力してほしい。

(2019年8月19日の朝日新聞社説)

本当に「事業用太陽光の発電コストは、火力発電に肩を並べる水準まで下がってきた」のなら、大手電力に対して、老朽化火力から再生エネに転換していくべきと言うにもかかわらず、それは決して言わず、ひたすらに大手電力を罵るだけ。

再生エネという代物はそのコストの如何にかかわらず剰余価値を生まず、FITやカーボンプライシングで庶民=労働者階級の所得を毟り取ることでしか利益を得られないから、FITがなくなれば「元も子もない」のである。

庶民=労働者階級を収奪するための再生エネなのに、FITがなくなってしまっては「元(収奪)も子(収奪による利益)もない」と泣き喚いているのだ。

[注2] 他の記事でも罵り続けていた。

「各地で住民が反発している」と言い立てているけれど、次章第2節でも解説するとおり、「住民」ではなく環境団体の連中。

実際には次章第3節と第4節で解説するとおり、再生エネには「各地で住民が反発している」

けれど、それは報じない。

再生エネで庶民=労働者階級から収奪するには、安価で安定した石炭火力が邪魔だから、環境団体が石炭火力の新設を阻止しようと図り、それを「各地で住民が反発している」と言い立てているのだ。

だから、「出力の調整が難しい再生可能エネルギーは使いづらい」にもかかわらず、あべこべに「出力の調整が難しい石炭火力は使いづらい」と言い張り、再エネの稼働率は低く、再エネ賦課金で電気代が高騰しているにもかかわらず、「稼働率が下がればコストが高くなる」と喚き立てるのだ。

[注3] だから、こんな社説も書いていた。

石炭火力発電所の新設計画に待ったをかけてきた環境省が、条件付き容認に転じた。

二酸化炭素を大量に出す石炭火力は地球温暖化対策に逆行すると主張してきたが、電力自由化で「安価な電源」を増やしたい電力業界とその意向を反映した経済産業省に押し切られた。

石炭火力としては二酸化炭素の排出が比較的少ない最新式を新設の最低基準にする、新しい業界団体で各社の排出削減を管理するなどの条件はつけた。

だが、削減への具体的な道筋や目標達成が怪しくなったときの歯止めは示されていない。業界の自主努力に大きく依存する手法で、温室効果ガスの削減は十分に進むのだろうか。

昨年末、パリで開かれた国連気候変動会議(COP21)で、各国はこぞって温暖化対策に積極的に取り組もうという歴史的な「パリ協定」を採択した。

あれから2カ月経ったというのに、日本政府は見るべき対策を打ち出していない。日本は最終日、より野心的な取り組みを主張する国々の「野心連合」に駆け込みで加わった。その場限りのポーズにしてはいけない。

石炭火力の新設がすべて駄目だというつもりはない。旧式を最新式に置き換えれば、発電量あたりの二酸化炭素排出は減るからだ。とはいえ最新式でも、天然ガス火力の2倍近い。

日本は2030年度の温室効果ガスの13年度比26%減を掲げるが、各国の今の目標は不十分というのがパリ協定の認識だ。

米国が排出規制で石炭火力を狙い撃ちしたり、英国が既存施設の25年全廃を決めたり、多くの先進国が「脱石炭」にかじをきろうとしているのは、将来の削減強化をにらんでのことだ。

もちろん国によって事情は違う。日本は脱原発も進める必要がある。だからといって石炭火力への依存を高めれば、将来困るのが目に見えているのだ。

30年目標を超え、すでに閣議決定した「50年に80%削減」の長期目標も見据えて社会をつくり変えていく必要がある。

問題は石炭火力が安価なまま放置されていることだ。強い規制をしないのならば、各種の温暖化対策にかかるコストを上乗せし魅力を減らすべきなのだ。

民間が自主的、独自に工夫できることも少なくないだろう。

しかし、低炭素社会の土台や主柱を整えるのは、やはり政府の責務である。政府は温暖化対策への本気さを示すメッセージ性の強い、骨太の政策を導入するべきだ。脱原発も含めて、国民が望むエネルギー社会に導くことが政府の役割である。

(2016年2月14日の朝日新聞社説)

二酸化炭素(CO2)の排出が多い旧式の石炭火力の発電量を、2030年度までにできるだけ減らす。経済産業省が、そんな方針を決めた。

国際的に強まる脱石炭の流れを受け、ようやく重い腰を上げる。気候危機の回避に向け、石炭火力への依存をやめ、再生可能エネルギーを広げる一歩としなければならない。

地球温暖化対策を進めるパリ協定の下、国際社会は今世紀後半にCO2排出の実質ゼロをめざしている。燃料の燃焼などにともなう世界のCO2排出の約3割を占める石炭火力について、欧州を中心に20~30年代の撤退をめざす国が少なくない。

こうした脱石炭の動きと並行して、太陽光や風力といった再エネが世界規模で広がりつつある。まだ石炭火力の比重が大きい中国やインドなどの主要排出国も例外ではない。

そんななか日本は、石炭火力を基幹電源とする姿勢を崩していない。再エネの目標も国際的に見劣りする水準にとどまっており、「温暖化対策に後ろ向きだ」と批判されてきた。

今回の方針は、国内140基の石炭火力のうち効率の悪い114基の旧式施設の発電量を、9割ほど削減することを想定している。再エネの拡大を後押しするため、送電線利用のルールも見直すという。

「やっと日本が脱石炭にかじを切った」との見方もある。だが、旧式の石炭火力の削減や再エネの主力電源化は、現行のエネルギー基本計画に盛り込まれており、既定の方針が具体的に動き出すだけともいえる。

むしろ、気がかりなことが多い。「石炭火力26%」「再エネ22~24%」という30年度の電源構成の目標を据え置くほか、高効率の石炭火力の建設や運転は認めるという。石炭に頼る基本姿勢に変わりはないのだ。

高効率型は旧式よりCO2排出が少ないのは事実だが、それでも天然ガス火力の2倍もある。実質排出ゼロへ身を切るような排出削減に努めるべきいま、これから40年にもわたってCO2を出し続ける発電所を新設するのは理屈に合わない。

排出量を抜本的に削減するのなら、旧式の石炭火力を高効率型に更新するのではなく、再エネに置き換えていくことこそ求められる。原発もCO2を出さないが、事故のリスクをなくすために将来はゼロをめざす必要がある。それまでに再エネの拡大を急ぐべきだ。

まずは石炭火力からの撤退とその期限を決め、電源構成を抜本的に見直す。そして、そこへの道筋を具体的に描く。気候危機対策に本腰を入れるのか、安倍政権の姿勢が問われている。

(2020年7月8日の朝日新聞社説)

「政府は早く脱石炭の大方針を決め、具体的な目標年と道筋を検討するべきだ」なら、「まずは石炭火力からの撤退とその期限を決め、電源構成を抜本的に見直す」なら、カーボンプライシングは必要ない。

にもかかわらず、カーボンプライシング、カーボンプライシングと喚き立てている。

全くの支離滅裂であり、電気代を高騰させて庶民=労働者階級から毟り盗るための「脱炭素」であることは明らか。

だから、国民は望んでいないにもかかわらず、まるで国民がカーボンプライシングを望んでいるかのごとくに、「国民が望むエネルギー社会に導くことが政府の役割である」と喚き立てている。

いかにも朝日新聞らしい醜悪さ狡猾さ。

3.5 電力自由化・発送電分離

朝日新聞は、再生エネ普及のためには電力自由化・発送電分離が必要、と煽り続けてきた。

菅直人首相が、エネルギー政策を見直すなかで、発電と送電の事業者を切り離す「発送電分離」についても検討していく考えを明言した。

原発事故の早期収束や賠償問題など眼下の課題解決を優先させるのはもちろんだが、エネルギー政策の転換や普及には長い時間を要する。早く議論を始めるにこしたことはない。

首相の方針表明に賛意を示すとともに、言いっ放しに終わらせぬよう、政府を挙げた取り組みを期待する。

耳慣れない言葉だが、発送電分離は1990年代以降、すでに欧米各国で広く採り入れられている。

日本でも2000年代初頭に一度は検討された政策だ。

当時は、競争政策の一つとして議論された。電力各社は地域独占的な事業形態が認められ、基本的にあらゆるコストの回収が保証されている。これを改めて、発電と送電の事業会社を分けることで新規参入を促し、それをテコに経済を元気づけようという狙いだった。

しかし、実現には至らなかった。最大の理由は「電力の安定供給ができなくなる」と、電力業界が激しく抵抗したことだ。

だが、今回の震災と原発事故で、1カ所に集中して巨大な発電所をつくるやり方や地域独占による閉鎖的な経営形態は、いざという時の安定供給にとって大きな阻害要因になることがはっきりした。

むしろ、小規模でも多様な電源による発電事業者を消費地近くに多く分散配置した方が、結果的に安定供給に資するとの認識は、これまで以上に高まっている。かつては電気料金を下げる効果が期待された発送電分離が、いまや電力の安定確保のための具体策として、その意義が語られているのだ。

さまざまな自然エネルギーの活用を進めるためにも、分散型への転換が望ましいのは明らかである。

ただ、電力会社が地域独占の維持を主張してきた裏には、原子力発電という「国策」を、民間企業が肩代わりして進めるために必要なのだという理由づけがあったのも事実だ。

菅首相が本気で発送電分離を進めるのであれば、個々の電力会社に半強制的に担わせてきた原子力政策そのものを再検討して、国が責任を持つ部分と、民間事業者や市場経済に任せる部分との線引きを、きちんとやり直すことが欠かせない。

電気を使う側の私たちも、どんな形態が望ましいのかを真剣に考えるときだ。

(2011年5月20日の朝日新聞社説)

電力やガスの市場を改革する政府の関連法案が国会に提出された。

電力については原発事故を機に進めてきた改革の総仕上げとなる法案だ。与野党審議を通じて「新しいエネルギー社会をつくる」改革の趣旨を確かなものにし、今国会ですみやかに成立させてもらいたい。

原発事故とその直後の電力不足を通じて、地域独占・大規模集中立地・発送電一体という電力システムのもろさが露呈した。これを受けて、政府は2013年から段階を踏んで法改正を進めてきた。

今回の改正法案の柱となるのは、発送電分離だ。2020年4月に、電力大手の送配電部門を発電部門から切り離して別会社にすることを義務づける。

電力の販売を新たに始める事業者は利用料を払って送電線を使う。別会社化で、電力大手が自社の小売り部門を優遇することができなくなり、複数の事業者が同じ条件のもとで新しいサービスや事業を競えるようになる。健全な競争が行われているかを監視する、独立性の高い委員会も設ける予定だ。

気になるのは、法案の付則として設けられることになった「検証規定」だ。

発送電分離の前後に、需給状況や電気料金の水準などを検証し、必要があれば「措置を講ずる」ことが盛り込まれた。

電力大手は発送電分離に反対してきた経緯がある。今年1月には業界団体である電気事業連合会の八木誠会長(関西電力社長)が発送電分離について「問題が生じる場合は、実施時期の見直しを含め、柔軟に改革を進める必要がある」と表明した。原発再稼働が進んでいることなどが前提になるとの立場だ。

宮沢洋一経産相は「実施時期はしっかり守る」と強調するが、八木会長は2月の会見で検証規定について延期も含むものと理解していると述べ、規定の解釈が玉虫色になっているのが現状だ。

言うまでもなく、発送電分離は再生可能エネルギーの割合を増やし、事故で国民の信頼を失った原発を減らしていくうえでも不可欠な政策だ。原発再稼働と引き換えにするようなものではない。

電力改革はこれまで、着実に進められてきている。16年4月には家庭向けの電力小売り分野への参入が全面自由化される。また、電力改革は今国会で「改革断行」を掲げる安倍政権の目玉の一つでもある。法案が骨抜きにならないよう、国会の場で明確な姿勢を見せるべきだ。

(2015年3月6日の朝日新聞社説)

第2節で紹介したとおり、税金逃れのソフトバンクの孫正義が菅直人に固定価格買い取り制度を決めさせたけれど、孫正義にも「発送電分離避けられぬ」と喚かせた。

支那人で温暖化芸人の張壽川(芸名:明日香)も喚き立てていた。

WWFも喚き立てていた。

さらに共同通信の愚か者も喚き立てた。

2014.10.14 7:00

再生可能エネルギーの電力の固定価格買い取り(FIT)制度によって太陽光発電事業などが急拡大し、九州電力など計五つの電力会社が受け入れを保留することを表明した。2012年の導入以来、再エネの拡大に貢献してきたFITは、わずか2年余りで見直しを迫られる状況に陥った。なぜ、こんなことになったのだろう? その背景には、再エネよりも原子力発電などを重視する電力会社の相変わらずの姿勢、進まない発電と送電の分離、定見のない国のエネルギー政策などがある。

FITは、再生可能エネで発電した電力を有利な価格で長期間、電力会社が買い取ることを義務付ける制度だ。日本では導入以来、メガソーラーと言われる大規模太陽光発電を中心に発電量が急増した。ところが再エネの接続申込量が多い九州電力は「7月末現在の申込み量が全て接続された場合、春や秋の晴天時などには、昼間の消費電力を太陽光・風力による発電電力が上回り、電力の需要と供給のバランスが崩れる」と、接続を認めるかどうかの回答を保留すると表明。他の電力会社も同様のロジックでこれに追随した。

だが、この主張には多くの不透明な部分がある。接続申込量よりも実際に稼働する設備の容量は小さいし、太陽光や風力の稼働率は30%前後なので実際の発電量はさらに小さくなる。「昼間の消費電力」が何を指すのかも不明確だし、他の電力会社との融通や過剰な電力を吸収する揚水発電所活用の可能性なども明らかにされていない。

数々の仮説の上、十分なデータを公表せずに早々に回答保留を持ち出す姿勢はフェアではない。再エネの電力よりも、自社が所有する原発などの発電所を優先したいという電力会社の考えがその背景にあると言える。川内原発の再稼働に目処が立った直後に、九電が回答保留を持ち出したのは偶然ではないだろう。

明確なデータを公表せずに電力会社が「供給に不安が生じる」と主張できるのも、再エネの接続拒否を持ち出せるのも、電力会社が、送配電網をも独占して所有しているという、国際的には異常な状況が日本で長く続いている点に帰着する。運送会社が高速道路まで所有し、他社の利用を制限するようなものだ。

発電と送電が分離され、送電網を所有、管理する送電会社があれば、需給の調整は今よりはるかに柔軟性を増し、再生可能エネの大量受け入れも可能になる。FITの下で再エネの電気を優先的に受け入れることを定めているドイツでは、送電会社がさまざまな技術を駆使して需給調整を行い、再エネの拡大に対応している。「大量の再エネのためには多額の投資をして送電網を整備しなければならない」というのが日本でよく聞かれる主張だが、ドイツの経験は既存の送電網の活用だけでも、再エネの比率をかなりの数字にまで引き上げられることを示している。問題は「再エネを主、その他は従」と国の政策の中で明確に位置付けるかどうかである。

根源的な問題は、日本のエネルギー政策に確固たる定見やビジョンが存在しないということだ。

日本でも福島原発事故後に「電力システム改革」が動きだし、広域の需給調整を行う機関の設立や将来的には発電会社と送電会社を別会社とすることなどが決まっているが、既存の電力会社への配慮もあって、改革の歩みは遅い。「原発依存度の低減、再生可能エネルギーの拡大」を言いながら、原発を重要なベースロード電源と位置付けて再稼働を後押しし、「自由化による競争環境の中では原子力が不利になる」として原発を抱える電力会社の経営に配慮した原発優遇措置の検討を始めている。FITの導入によって再エネを爆発的に普及されることを目指していたのに、大電力会社の言い分を元に、受け入れ量の制限などをあわてて検討する。定見のなさは明白だ。

明確な政策がビジネス界に明確なシグナルを出さなければ、原発事故後に迫られた日本のエネルギー改革は実現できず、原発依存、再エネ軽視の状況がいつまでも続くことになる。それを多くの市民が望んでいるとは思えない。

井田徹治(いだ てつじ) 共同通信社 編集委員兼論説委員。科学部記者、ワシントン特派員などを経て現職。環境とエネルギー、貧困・開発問題がライフワーク。著書に「ウナギ―地球環境を語る魚、「生物多様性とは何か」(ともに岩波新書)など多数。

(THE PAGE)

これも表面的にはマルクス主義に拠っている。

(文学部出身の愚か者がマルクス主義を知った上でそう言ったのかどうかは不明だが、実は、いわゆる保守も含めて、多くの人が知らず知らずにマルクス主義というウィルスに冒されている。)

中村静治「技術論入門」p62より

中村静治「技術論入門」p84より

「道路、運河などはそれらの活動を条件づけるものとしての間接的労働手段である」「電線は電流の容器にあたり、間接的労働手段のなかに含まれるものである」を盾に、「運送会社が高速道路まで所有し、他社の利用を制限するようなものだ」と喚き立てているわけである。

けれど、送電の場合の直接的労働手段は何か?

その昔「ミクロの決死圏」というSF映画があったけれど、送電線の中でマイクロ人間がリヤカーで電気を運んでいるのだろうか?

そんなバカな!

送電線は直接的労働手段であると同時に間接的労働手段。

道路は国や県が施設してきたけれど、送電線は直接的労働手段であると同時に間接的労働手段だから、電力会社自身が施設してきた。

「運送会社が高速道路まで所有し、他社の利用を制限するようなものだ」と喚き立てる卑劣さは明らかであろう。[注1]

しかも、電気自体は生産手段(発電方法)に依る違いは全くない。

たとえ再生エネ(太陽光発電と風力発電)が安定した電力を供給できたとしても、再生エネの電気も、火力の電気も原発の電気も全ては同じ電気で、区別は全くない。[注2]

再生エネの電気も、火力発電による電気も、原発による電気も「使用価値」は全く同じ。

道路では「使用価値」の異なる多くの商品が輸送されるけれど、送電線では単一の「使用価値」が輸送(電送)されるのみ。[注3]

道路と送電線を同一視して「運送会社が高速道路まで所有し、他社の利用を制限するようなものだ」と泣き喚く醜悪さは明らかであろう。

朝日新聞は夕刊の第1面を割いて、五島列島が再生エネ、と囃し立てていた。

「ブランド」と持て囃している。

第1章第1節で説明したとおり、労働によって価値が産み出されるのであり、ブランド品が高価(価値が高い)のは、それが高度な職人技の手作りであり、より長い労働時間の産物であり、多くの労働が費やされたから。

けれど、風力発電に電気を産み出すための労働は存在しない。

「7月中旬、風車メンテナンス会社『イー・ウィンド』の社員3人が年一回の定期点検に訪れた」だけ。

風力発電での労働日は一年にせいぜい一週間ほど。

しかも、それは電気を産み出すための労働ではない。

再生エネの使用価値は火力の使用価値と異なる、再生エネの価値は火力の価値よりも高いと思い込ませ、固定価格買い取りや炭素税で利を貪るために、「ブランド」と囃し立て続けているのである。

だから、発送電分離で再生エネを選ぶことができる、電気を選ぶための電力自由化・発送電分離と言い張り続けてきた。

モノの値段、安いにこしたことはない。

電気料金だってそうだ。ただし、「安かろう、悪かろう(停電する)」では困る。必要なコストは払わなければならない。

原発を減らし、火力や再生可能エネルギーで補っていく過程では、むしろ料金は押し上げられる方向にある。肝心なのは、納得できるサービスと料金を自分で選べるかどうかだ。

政府の審議会で電力システムの改革論議が進んでいる。発電と送電の分離とともに注目されるのが、家庭向け料金の自由化だ。政府は、早ければ2年後にも電力小売りを全面的に自由化することを検討している。

基本的には賛成だ。

しかし、制度だけ変えても実際に新規参入がなければ、既存の電力会社による「規制なき独占」につながって、料金が高止まりしかねない。新たな担い手(新電力)が育つ環境を急いで整える必要がある。

そのためには、まず企業向けの大口分野で競争状態をつくりださなければならない。

大口分野は2000年代に自由化されたが、実質的には大手電力が独占している。さまざまな障壁があるからだ。

代表例は、消費電力と発電量とを常に一致させるよう求める「同時同量」制度である。

今のルールは新電力に厳しく、不足が生じれば大手電力に高額の料金を払わなければならない。もっとハードルを下げるべきだ。たとえば、市場取引を活用する。電力に余裕のある企業が売り、必要な企業が買うという融通によって全体のバランスをとる仕組みだ。

現在、審査中である東京電力の家庭向け料金の値上げでは、人件費の抑制や認可時期などをめぐり、官民ともに情報の出し方が作為的ではないかと指摘されている。小さな取り繕いが大きな不信を招く構図だ。

競争の促進は、こうした構造を消費者主導で変えることにもつながる。

独ミュンヘン在住のジャーナリスト、熊谷徹さんは最近、電気代が高いことに不満を感じ、契約する電力会社を変えた。

パソコンで郵便番号と年間使用量を打ち込めば、契約できる電力会社と価格が100社ほどリストアップされる。契約変更はワンクリックでOKだ。

「選択の自由が電力会社の不正防止やコンプライアンスの向上にも効いている」。熊谷さんはそう指摘する。

名ばかりの自由化ではなく、消費者が実際に電気を選べる社会をつくろう。

(2012年6月25日の朝日新聞社説)

2030年をめどとした電源構成(エネルギーミックス)を議論する、経済産業省の作業部会が始まった。どんな電源をどう組み合わせて将来の電力をまかなうのか、6月ごろまでに結論を出す。

ポイントは①原発をどう減らしていくか②太陽光や風力、地熱など再生可能エネルギーの割合をどこまで高められるか、の2点だろう。福島第一原発の事故を経験した日本の将来像を描く作業でもある。

■原発の下限は15%か

安倍政権は、昨年4月に閣議決定したエネルギー基本計画で、今後も原子力規制委員会の基準に適合した原発を使い続けることを決めた。同時に、原発比率を「可能な限り低減させる」ことも明記した。

原発事故前、全発電量に占める原発比率は28.6%だった。いまある原発は全国に48基。これまでに建設中を含めた21基が規制委の審査を申請し、うち4基の再稼働がほぼ確実になっている。

こうした原発が動いたうえで、運転年限の40年を順守すれば、30年時点での原発比率は15%前後。一方、一部の原発の寿命を延ばしたり今後の新増設を認めたりすれば、比率は20~25%程度になる。

いずれも震災前の水準は下回るため、政府は「低減」にあたるとの考えだ。作業部会にも「30年までにゼロ」と考える委員はおらず、今後の議論は「15~25%」の間で進むとの見方がもっぱらだ。

しかし、下限が15%で果たしていいのか。

日本は現時点で「原発ゼロ」の状態にある。事故後、一時的に大飯原発(福井県)2基が運転を再開したが、定期検査を迎えた13年9月に再停止して以降、国内の原発はすべて止まっている。

■ゼロの現実踏まえよ

この間、節電の定着や省エネ化、電力の広域融通などの工夫で、大規模な停電を引き起こすことなく昨夏を乗り切り、今冬もこれまでのところ、大きな問題は生じていない。

地震国の日本で原発に頼る危うさを考えれば、できるだけ早く原発をゼロにする必要がある。2030年にゼロにすることを目標にしてもいいはずだ。

「できるだけ原発を使いたくない」という国民の意思は根強い。各種の世論調査でも過半が再稼働に反対だ。もっと再エネを増やしたいと考える人たちも増えている。

もちろん、老朽火力を無理に稼働させている面はあり、化石燃料の輸入が増えたことによる電気料金の値上げといった深刻な問題もある。

だが、現状から15%まで引き上げることを前提にした議論から結論を導いても、世論との乖離(かいり)が生じるだけではないか。

■変わる政府の役割

今後は電力の自由化が進む。

今国会に、政府は仕上げとなる改正法案を提出する。計画では、2020年までに電気料金の完全自由化や電力会社の地域独占の撤廃、発送電分離が実現する。電気を使う側が電力会社や電源を自由に選べるようになる。料金や環境への負荷といった観点から、使う側が複数の会社や電源を組み合わせて買うことも可能だ。電力会社間には競争が生まれる。

電源に対する選別も進んで、減らさなければならない電源や、逆に増やさなければならない電源も現れてくるだろう。供給側だけで電源構成を考えれば事足りた時代から、大きく変化する。

こうした変化はあっても、政府が関与する余地は残る。エネルギー政策を完全に市場任せにするわけにいかないからだ。

地球温暖化対策のように国際的な要請には、政府が主導して応えていく必要がある。再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度でも、値決めは政府の役割になる。電力が国民生活に必要不可欠であることを考えれば、過疎地にも行き渡るようにする支援や、資源価格の急騰といった緊急時の対応など、政府の役割は今後も続くはずだ。

それでも、政府が決める電源構成の数字の意味合いは変わる。政策の誘導目標的な意味合いはますます強くなり、一定の幅をもった「目安」に変わっていくかもしれない。

前回、電源構成を決めたのは2010年、民主党の鳩山政権だった。温暖化対策に主眼が置かれ、30年までに14基以上の原発を新増設することが盛り込まれた。その後、東日本大震災で未曽有の原発事故が起き、菅政権は計画の白紙撤回を表明した。そして電力自由化。

この5年で、エネルギーをとりまく環境は激変した。何より、電気を使うことへの人々の意識が様変わりした。だからこそ、使う側のニーズを十分に考慮しながら、将来の絵図をかく必要がある。

国民が納得できる議論を尽くしてもらいたい。

(2015年2月8日の朝日新聞社説)

電気を個性で選ぶ、などと言い立てている。

それを正当化するため、再生エネ100%の証明書と囃し立てている。

しかし、そもそも電気は選べない。

再生エネの電気には何か色がついていて火力の電気と区別でき、それだけを送電線から取り出すことができる、なんてことはあり得ない。

(道路網では特定の荷を特定の場所に運送できる。このことからも「運送会社が高速道路まで所有し、他社の利用を制限するようなものだ」と泣き喚く醜悪さは明らかであろう。)

それでも再生エネを選んだと言い張るのなら、その電気代は自らが全額支払わねばならない。

再エネ賦課金の廃止は、再生エネを選んだと言い張るための最低限の条件。

(もちろん、「言える」というだけのことであり、実際に選んだということではない。)

「再生エネ100%の証明」なら、その電気代は自分が全額支払うべき。

再エネ賦課金の廃止が、「再生エネ100%の証明書」を発行するための最低限の条件。

「発電と送電の分離とともに注目されるのが、家庭向け料金の自由化だ」と喚き立てているけれど、再エネ賦課金は自由化と真逆。

再エネ賦課金の廃止が、「家庭向け料金の自由化」と言い張るための最低限の条件。

けれど、庶民=労働者階級から毟り盗るための再生エであり、電力自由化・発送電分離だから、それは絶対に認められない。

断固として阻止しなければならない。

だから、「再生エネ賦課金による電気料金の値上げといった深刻な問題がある」から目を逸らすために、「化石燃料の輸入が増えたことによる電気料金の値上げといった深刻な問題もある」と泣き喚く。

「証明書の売却収入は再生エネ買い取り費用の一部に回され、電気料金への上乗せ額の軽減につながる」などと言い立ててるのは、消費者を愚弄する以外の何物でも無い。

だから、第2節で紹介したとおり、「国民が納得できる議論を尽く」さずに「異論はないはずだ」と決めつけたにもかかわrず、「国民が納得できる議論を尽くしてもらいたい」と喚き立てる。

「競争の促進は、こうした構造を消費者主導で変えることにもつながる」と言い張り、国民が再生エネ賦課金を求めたことにしてしまおうと図る。

(「消費者『義務化を』」という見出しを打っているけれど、その「消費者」とは「日本生活協同組合連合会など42の消費者団体」のこと。しかし生協自体が太陽光発電事業に手を出して再エネ賦課金で消費者から毟り取っている。実体は消費者団体と名乗る利権組織であり、本当の意味での「消費者」ではない。そんな組織を「消費者」と言い立てて、国民が再エネ賦課金を納得していることにしてしまおうと図ったのだ。左翼の常套手段。)

そのために、「既存の電力会社による『規制なき独占』につながって、料金が高止まりしかねない」と泣き喚き、電力会社を攻撃し、電力会社に敵意を抱かせようと図る。

まことに醜悪、卑劣![注4]

それは、朝日新聞と称する組織が、新聞社を騙る反社会的組織であることの「証明」。

ほとんどの生活用品は生産者から商業店舗(または、その倉庫)に輸送され、我々消費者は商業店舗で購入する。

「経済学教科書」p252-253より

「経済学教科書」p253より

しかし、電気は発電所から送電網を介して直接に消費者の元に送られるから、そのような二つの区別は存在しない。

もちろん、それには物理的、及び、経済的な必然性がある。

そこを理解するために、先ずは商業利益の源泉を理解しなければならない。

商業は何も生産していないのだから、商業自体は剰余価値を、すなわち、利潤を産み出さない。

「経済学教科書」p253より

マルクス「資本論」、岩波文庫(四)p195より

マルクス「資本論」、岩波文庫(六)p443より

マルクス「資本論」、岩波文庫(六)p460-461より

マルクス「資本論」、岩波文庫(四)p201より

この「控除」が「純粋な流通」に携わる商人の利益の源泉。

マルクス「資本論」、岩波文庫(六)p449より

マルクス「資本論」、岩波文庫(六)p452より

「経済学教科書」249より

ここで [注5]

「経済学教科書」p227-228

資本家は商品を売って流動資本を回収し、剰余価値を手に入れているから、つまり、商品が売れて貨幣となって初めて流動資本を回収でき、剰余価値を手に入れられるから、「商品形態から貨幣形態に転化する」期間が長くなり、資本の回転が遅くなれば、一定期間に生産される商品は、したがって、剰余価値は少なくなる。[注6]

しかも、生鮮食料品の消費期限を考えれば分かるとおり、流通期間が長引けば使用価値が損なわれ価値も損なわれてしまう。

マルクス「資本論」、岩波文庫(四)p187-188より

そうなれば、流動資本も回収できず、剰余価値で補わざるを得なくなり、利潤は消し飛んでしまう。

しかも、資本の回転が遅くなれば、既存の設備(固定資本)の償却が終わるより早く、より生産性の高い技術が開発され、それを導入せざるを得なくなれば損失が生じる可能性が高まる。

逆に流通期間が短ければ(資本の回転が速ければ)、一定期間内に得る利潤が増える。

マルクス「資本論」、岩波文庫(四)p184より

だから、「商品形態から貨幣形態に転化する」期間を短くして、資本の回転を速められるなら、「剰余価値のうちのある部分を商人に譲っても有利である」。

けれど、電気は、その物理的制約によって保管できないから、「一定の期間内に、生産的または個人的消費に入らないならば」どころか、「直ちに生産的または個人的消費に入らないならば」、つまり、流通期間がゼロに等しくなければ、使用価値は消え失せ、剰余価値どころか労働力の価値も不変資本の価値も全て消え失せる。

流通期間がゼロに等しくなければ、そもそも電力生産は始まらない。

送電は発電の一環。

マルクス「資本論」、岩波文庫(四)p201より

だから、当初から電力会社は「送電用の色々な設備や、送電網の保守・管理のための雇用や、その他送電に関わる費用に、自分の資本の一部を支出し」てきた。

道路と送電網とは本質を異にする。

「運送会社が高速道路まで所有し、他社の利用を制限するようなものだ」と泣き喚く愚かさと醜悪さは明らかであろう。

しかも、送電も剰余価値を産み出す。

マルクス「資本論」、岩波文庫(四)p220より

電力会社における送電網は「運輸業に投ぜられた生産資本」に該当する。

道路を利用する運輸では、生産資本が運輸部門を有していれば、運輸部門からの剰余価値を得る。

しかし、外部の運輸業者に委託している場合は話が違ってくる。

運転手等の人件費(可変資本)とガソリン代やトラックの消耗費(不変資本)は委託料に含まれるので、その場合もやはり「運輸業に投ぜられた生産資本」だから、第1章の議論に依れば、運輸労働による剰余価値は可変資本を投じた生産資本の手に帰すはずだけれど、現実には運輸業者のものとなる。

生産資本は運輸資本に剰余価値(の一部)を譲渡したのであり、その意味で生産資本から離れた運輸資本は商業資本と同じ。[注7]

同じことを電力で強行しようというのが発送電分離。

「運送会社が高速道路まで所有し、他社の利用を制限するようなものだ」と泣き喚いて、電力会社から不変資本(送電網)を強奪し、剰余価値も強奪しようというのだ。

消費者は発電会社(生産者)と契約している、つまり、生産者から電気を購入している。

(だから、電気を選ぶことができると言い張っている。)

生産者から商業店舗まで輸送するのに交通網(道路)が必要だけれど、発送電分離では、送電会社は商業店舗に電力を輸送するのでもなく、自らが電力を買い取って消費者に販売するのでもない。

「運送会社が高速道路まで所有し、他社の利用を制限するようなものだ」と泣き喚いているけれど、道路に例えるなら、送電会社は道路を所有するだけの会社。

公共財の道路を民営化するようなもの。

もちろん、昨今は公共物である高速道路までも民営化しつつある。

「運送会社が高速道路まで所有し、他社の利用を制限するようなものだ」は、それと同じ論理に他ならない。

前節の [注1] で採り上げた2018年9月7日の朝刊紙面が「市場原理で排出削減が進んでいる」と囃し立てていたけれど、「運送会社が高速道路まで所有し、他社の利用を制限するようなものだ」と泣き喚いて、市場原理主義を推し進めようと図ったのだ。

だから片や

東京都議選は自民党の歴史的な大敗に終わった。

小池百合子都知事への期待が大きな風を巻き起こしたことは間違いない。ただ自民党の敗北はそれだけでは説明できない。安倍政権のおごりと慢心に「NO」を告げる、有権者の審判と見るほかない。

「安倍1強」のゆがみを示す出来事は枚挙にいとまがない。

■数の力で議論封殺

森友学園や加計学園の問題では、首相自身や妻昭恵氏、側近の萩生田光一官房副長官らの関与が問われているのに、説明責任から逃げ続けた。そればかりか、野党が憲法53条に基づいて要求した、臨時国会の召集にも応じようとしない。

国民の賛否が割れる「共謀罪」法を、委員会審議を打ち切る異例のやり方で強行成立させた。民主主義の根幹である国会での議論を、数の力で封殺する国会軽視にほかならない。

閣僚や党幹部らの暴言・失言も引きも切らない。最たるものが、稲田防衛相が都議選の応援演説で「防衛省、自衛隊、防衛大臣としてもお願いしたい」と支持を呼びかけたことだ。

稲田氏は以前から閣僚としての資質が疑われる言動を重ねてきたが、首相は政治的主張が近い、いわば「身内」の稲田氏をかばい続ける。

次々にあらわになる「1強」のひずみに、報道各社の世論調査で内閣支持率が急落すると、首相は記者会見などで「反省」を口にした。しかしその後も、指摘された問題について正面から答えようとはしない。

首相と民意のズレを象徴したのは、都議選最終日のJR秋葉原駅前での首相の演説だ。

聴衆から首相への「辞めろ」コールがわき上がると、首相は「こんな人たちに負けるわけにはいかない」と声を張り上げた。首相にすれば、ごく一部の批判派による妨害だと考えたのだろう。だが都議選の結果は、首相の政権運営に対する「NO」の声は、決して一部にとどまらない現実を物語る。

■臨時国会を召集せよ

安倍政権の議論軽視、国会軽視の姿勢は今に始まったものではない。

2012年の政権復帰以来、選挙では「経済最優先」を掲げながら、選挙が終わると特定秘密保護法や安全保障関連法など、憲法上大きな問題をはらむ法律を成立させてきた。

多くの国民や野党が懸念の声をあげ、問題点を指摘しても、時間をかけて理解を求めようとはせず、一定の審議時間が積み上がったからと数の力で押し切ってきた。

国会は主権者である国民を代表している。野党の背後には多くの国民がいる。首相は、その民主主義の要諦(ようてい)を忘れてしまってはいないか。

これまで衆参両院の選挙に勝ち続けてきたことが、首相の力の源になってきた。地方選とはいえ、首都である都議選での大敗は、今後の首相の政権運営に影を落とすのは間違いない。

来年9月の党総裁選、同年12月に任期満了を迎える衆院議員の選挙、さらには首相が旗を振る憲法改正への影響は避けられないだろう。

首相がとるべき道ははっきりしている。憲法に基づき野党が求めている臨時国会をすみやかに召集し、様々な疑問について誠実に説明を尽くすことだ。

政権は国民から一時的に委ねられたものであり、首相の私有物ではない。その当たり前のことが理解できないなら、首相を続ける資格はない。

■小池都政も問われる

都政運営の基盤を盤石にした小池知事も力量が問われる。

「ふるい都議会を、あたらしく」という宣伝文句で改革姿勢を打ち出し、現状に不満をもつ人々の票を、自らが率いる地域政党「都民ファーストの会」に導いた手腕は見事だった。

だが、自民党都連を「敵」に見立て、政治的なエネルギーを高めていく手法はここまでだ。「挑戦者」として振る舞える期間は名実ともに終わった。首都を預かるトップとして、山積する課題を着実に解決していかなければならない。

例えば、2025年をピークに東京も人口減に転じる見通しだ。「老いる巨大都市」にどう備えるのか。築地市場の移転にしても、五輪の準備にしても、問題を提起はしたが、具体的な成果は乏しく、前途は決して生やさしいものではない。

都議選告示後の都民を対象にした朝日新聞の世論調査では、知事を支持する理由として「改革の姿勢や手法」と答えた人が支持層の44%を占め、「政策」はわずか4%だった。実績を積んで、「政策」を挙げる人を増やしていかなければ、いずれ行き詰まるのは明らかだ。

この数年、都知事は短期で交代し、都政は揺れ続けてきた。小池氏は東京の未来図をどう描き、説明責任を果たしながら、それを実現させるのか。1千万都民の目が注がれている。

(2017年7月3日の朝日新聞社説)

「多くの国民や野党が懸念の声をあげ、問題点を指摘しても、時間をかけて理解を求めようとはせず、一定の審議時間が積み上がったからと数の力で押し切ってきた」と泣き喚きながら、片や「多くの国民が懸念の声をあげ」ていたにもかかわらず、既得権益を打破しろ、自民党内の反発を押し切って強行突破しろ、「安倍1強」で電力自由化・発送電分離を推し進めろ、と喚き立てた。[注8]

政府が示した電力システム改革案を、自民党の合同部会が了承した。

電力会社が強く抵抗する発電と送電の分離については、実施時期をあいまいにしたと取られかねない表現へ修正された。

部会長らは「大きな改革の方向性に変更はない」と強調するが、疑念はぬぐえない。

電力システム改革は、福島の原発事故を教訓にした新しいエネルギー政策の基盤であり、安倍政権が掲げる経済再生のカギでもある。

「結局、骨抜きにした」と言われないよう、残る党内手続きから今後の法案審議や改革の着実な実施まで、与党として責任ある行動を求める。

文言修正は語尾を変えた程度で、中身は政府案を踏襲した。発送電分離に反対を唱えていた一部議員に矛を収めてもらい、全体をまとめるための方便と見ることもできる。

ただ、これまでも言葉をあいまいにし、後から解釈を広げられるようにして、さまざまな構造改革をなし崩しに形骸化してきたのが自民党だ。

「参院選が終わるまでの我慢ではないか」との見方もあり、予断を許さない。

発送電分離への反対論の中には「原発の再稼働も、原発や火力などの将来的な電源配分も決まっていないのに、なぜこの改革だけ進めるのか」との声があったという。

だが、電源に余裕がないからこそ、電力システム改革が大きな意味をもつ。

多様な電源を分散して設けたり、消費者が賢く節電したりしやすい環境を、急いで整える必要があるからだ。送電網を発電部門から切り離し、中立的な存在にすることは、そのための大きな柱である。

改革によって、新しいビジネスや地域の活性化につながるような工夫を引き出したい。

情報開示が進んで、消費者が自由に電源を選べるようになれば、どんな電源配分が望ましいかについても、おのずと合理的な結論が導かれるはずだ。

もちろん、電力の安定供給に支障があってはいけない。技術的な課題があればきちんと克服し、法整備を順序立てて進める必要がある。

息の長い改革になる。そのためにも全体像を示し、工程表をあらかじめ設けておくのは当然のことだ。

「骨抜き」「既得権保護」の汚名を返上し、新しいエネルギー社会の構築に力を注ぐ。

自民党にとっても、またとない機会ではないか。

(2013年3月21日の朝日新聞社説)

「野党の背後には多くの国民がいる。首相は、その民主主義の要諦を忘れてしまってはいないか」と泣き喚いているけれど、「電力自由化に抵抗した自民党議員の背後には多くの国民がいる。朝日新聞は、その民主主義の要諦を忘れてしまってはいないか」!

「首相は『こんな人たちに負けるわけにはいかない』と声を張り上げた。首相にすれば、ごく一部の批判派による妨害だと考えたのだろう」と泣き喚いているけれど、「朝日新聞は『電力自由化に反対する人たちに負けるわけにはいかない』と声を張り上げた。朝日新聞にすれば、ごく一部の批判派による妨害だと考えたのだろう」[注9]

「『安倍1強』のゆがみを示す出来事は枚挙にいとまがない」と泣き喚いているけれど、「『朝日新聞』のゆがみを示す出来事は枚挙にいとまがない」

電力システム改革案が一旦は廃案になった際、こんなことまで言い放った!

これは参議院の自殺だ。

そうとしかいいようのない、「ねじれ国会」会期末の惨状である。

参院はきのう、安倍首相への問責決議を、民主党はじめ野党の賛成多数で可決した。

これによって野党は参院での審議を拒否。採決が予定されていた政府提出の電気事業法改正案や生活保護法改正案などの重要法案は廃案になった。

問責の理由は、民主党の予算委員長が職権で開会を決めた審議に、首相が出席しなかったことである。これは首相らの国会出席義務を定めた憲法63条に違反していると主張した。

一方、これに先立ち自民、公明両党は、衆院小選挙区の「0増5減」に伴う新区割り法案を採決しなかったとして、平田健二参院議長への不信任決議案を提出していた。

両党は、首相が予算委に出席しなかったのは、こんな不正常な状態での委員会審議はあり得ないからだと反論した。

どちらに理があるというよりも、要は議会運営をめぐるいざこざだ。これに各党のメンツや参院選をめぐる思惑が複雑にからみあったあげくの泥仕合に過ぎない。

廃案になった電気事業法改正案は、「発送電分離」に向け電力システム改革を段階的に進める内容だ。風力や太陽光などの自然エネルギーの新規参入を促す狙いがあり、「脱原発」を進めるうえで不可欠の法律だ。

電力システム改革は、民主党政権時代から検討されてきた政策だ。だからこそ民主党は、問責決議案の提出には加わらず、法案の採決を優先させる姿勢をとっていた。

それが、土壇場になっての決議賛成である。

問責決議は可決されても、首相の地位を揺るがす法的根拠はない。会期末の決議は、野党として政権への対決姿勢を示す以上の実質的な意味はもたない。

一方で、電事法改正案の廃案は、今後に与える影響が大きい。既得権益を守りたい電力各社が激しく抵抗する中で出ばなをくじかれ、改革そのものが遅れるおそれが出てきた。

脱原発へむけた環境整備と形ばかりの問責決議のどちらが大切なのか。民主党をはじめとする野党は、判断を誤ったとしかいいようがない。

国会は、国の唯一の立法機関と憲法にある。それなのに、国民の生活や未来にかかわる法律づくりよりも、政争にうつつを抜かす。

そんな参院ならば、もういらない。

(2013年6月27日の朝日新聞社説)

これに関しても「資本論」に記述されている。

(マルクス「資本論」、岩波文庫(二)p410より)

「国民の賛否が割れる『共謀罪』法を、委員会審議を打ち切る異例のやり方で強行成立させた。民主主義の根幹である国会での議論を、数の力で封殺する国会軽視にほかならない」だの、「国会は主権者である国民を代表している。野党の背後には多くの国民がいる。首相は、その民主主義の要諦を忘れてしまってはいないか」だのと、「平素は左翼によって愛好される分権も、なお一層愛好される代議制度も顧慮することなく」、「そんな参院ならいらない」と「労働者にたいする自己の専制を、私的法律としてほしいままに表現」した!

「『骨抜き自民』の返上を」と喚きつつ、その実は民主主義を「骨抜き」にしようと図ったのだ。

(もちろん、これは朝日新聞だけのことではない。再生エネ買い取り、電力自由化、発送電分離を推し進めた全ての左翼に当て嵌まる。その左翼の本質が最も明白で最も卑劣な形で朝日新聞に表われているということ。)

庶民=労働者階級を収奪するための電力自由化・発送電分離だから、民主主義を「骨抜き」しなければならないのである。

「主権は国民のものであり、朝日新聞の私有物ではない。その当たり前のことが理解できないなら、新聞を発行し続ける資格はない」!

電力自由化で発電設備を有しない電力商業資本が生まれた。

2016.4.2 07:00

家庭が電力会社を自由に選べる電力小売り全面自由化が1日、スタートした。経済産業省に登録した新規参入の小売り電気事業者(新電力)は280社にのぼり、このうち自前の発電設備を持つ新電力が1割程度にすぎないとみられる。卸電力取引所や大手電力などから電気を購入しているのが大半で、安い燃料費などを背景に、本業とのセット割引で割安感のある料金プランを提供する。しかし専門家は燃料費が高騰すれば「サービスの持続は難しい」とも指摘する。

関西では関西電力の独占状態が続いていたが、大阪ガスやKDDI、ケイ・オプティコム、ジュピターテレコム(JCOM)などのほか、東京電力が既存エリアを越えて参入した。

関西エリアで自前の発電施設を持つのは関電以外では、天然ガス火力など184万キロワットの発電能力を持つ大ガスが、全国の新電力の中でも最大級となる。

一方で、自前で発電設備を持たない事業者は日本卸電力取引所などから電気を購入する。本業とのセットで割安なプランを提供し、本業の利益を電気料金値引きの原資に充てている場合が多い。

現在の料金は安い燃料費も反映されているが、原油や天然ガスなど資源価格の上昇で燃料コストが増えた場合、料金転嫁に直面する可能性がある。

今年3月、全国の企業や自治体など7千カ所に電力を販売していた日本ロジテック協同組合が事業撤退する事態が起きた。自前の発電設備を持たないロジテックは、発電事業者などから電気を購入し、企業や自治体に安い料金で供給していた。だが、供給力の不足分を調達する料金が膨らみ、大手電力に送電網の使用料(託送料金)を支払えなくなった。

1990年代に電力自由化を行った英国では、当初は新電力の増加で価格競争が進み、電気料金が下がった。だが、燃料費の高騰に伴って新電力の脱落が相次ぎ、市場の寡占化が進み家庭向けの電気料金は10年で2倍強に上がった。過剰な割引契約が、新電力の撤退や廃業につながる恐れもある。

常葉大経営学部の山本隆三教授(エネルギー政策)は「発電設備を持たない新電力は、顧客の囲い込みのために利幅を下げて料金を割安にしている。発電コストが上がってしまえば、長続きしないのではないか。多様な電源を持った会社の方が有利だ」と述べた。

一方、関西学院大経済学部の野村宗(むね)訓(のり)教授(規制経済学)は「競争で、発電設備に巨額投資してきた大手電力の原資が奪われ、発電設備の開発がなくなり、電力需給の不安定化につながりかねない」と懸念を示した。

(産経ニュース)

電気も生産物だから、第1章で解説したとおり、電力会社の電気料金は不変資本の価値+労働力の価値+剰余価値に等しい。

この「新電力」は電気を東電や関電から調達しているから、その電気料金は「新電力」の不変資本の価値(電力会社の電気代を含む)+労働力の価値を加えた金額になる。

もちろん、「新電力」の労働力の価値は少ないけれど、電気料金は東電や関電の電気料金よりも高くなるはず。

わざわざ高い電気を買う消費者はいないから、「新電力」が存在できるはずがない。

にもかかわらず、なぜ「新電力」が存在可能なのか。

東電や関電の企業向け電気代が家庭より低いことを利用して利益を上げているのだ。

では、企業向け電気代が家庭より低いのは何故か。

要するに、家庭向けには電力の価値以上に高く売りつけ、その分だけ企業向けには安く提供しているわけである。

全く怪しからんと思えるけれど、単純にそうとも言えない。

なぜなら、一つには、企業向けの電気代が上がれば製品の価格が上がり、結局は消費者が負担することになるから。

一つには、製品の価格が上がれば輸入品に市場を奪われ、雇用が失われ、労働者の賃金も下がるから。

(だから、欧米でも企業向けの電気料金は低く設定されている。)

けれど、「新電力」は何も生産していない。[注10]

先に引用した2013年3月21日の社説で「送電網を発電部門から切り離し、中立的な存在にすることは、そのための大きな柱である」だの、[注3] で採り上げた2012年3月7日の社説でも「政府は厳しく監視するとともに、送電網の中立化へ電力システム改革を急ぐべきだ」だのと喚き立てていたけれど、庶民=労働者階級の利になることが「中立」であり、電力をその価値以上に高く売りつけ庶民=労働者階級の所得を奪って利を貪っているだけの「新電力」は「中立」に反する存在。

実は「中立」を損ねるために、その事実を胡麻化すために、「送電網を発電部門から切り離し、中立的な存在にすることは、そのための大きな柱である」だの、「政府は厳しく監視するとともに、送電網の中立化へ電力システム改革を急ぐべきだ」だのと喚き立てているのだ。

しかも、「中立」の否定を、収奪を庶民自らが求めたことにしてしまうために、先に引用した2012年6月25日の社説は「競争の促進は、こうした構造を消費者主導で変えることにもつながる」と喚き立てていたのだ。

卑劣な左翼の常套手段。

もちろん、再生エネを「売り」にする「新電力」も登場し、それを朝日新聞が囃し立てている。

けれど、「グリーン電力証書」とやらで、火力発電の電気を「再生エネ」として売っているだけ。[注11]

火力の電気を安く買い入れて「再生エネ」として売り、再生エネは安くなったと言い張っているのだ。

こんな「新電力」が儲けるということは、電力会社の労働者や消費者の所得を奪い盗るということ。

けれど、それが再生エネ、電力自由化、発送電分離の目的。

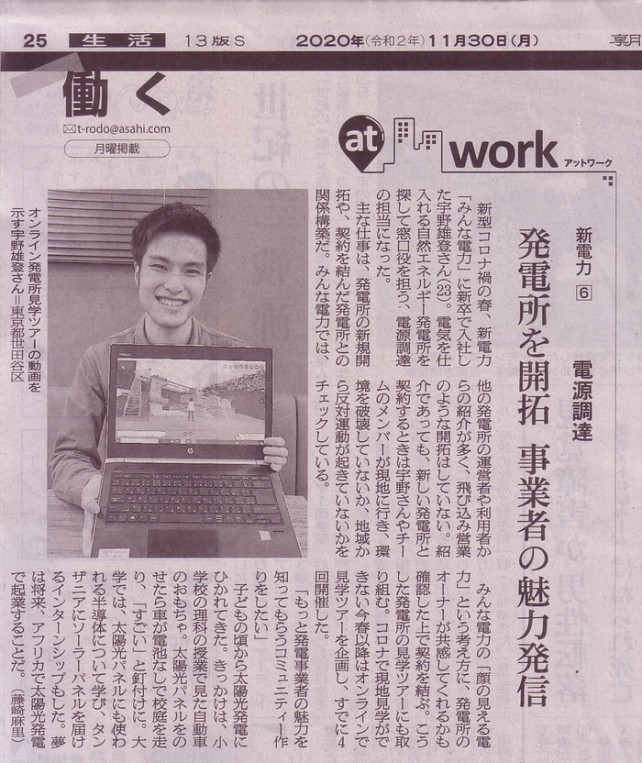

だから、「みんな電力」と名乗る新電力を持て囃し続けた。[注12]

「使っている電気がどこから来たのか、という『産地証明』を可能にする仕組みが、当たった」だの、「これにより同館の再エネ利用率は9割超に。『RE100の基準に照らすと、みんな電力さんの技術がベストでした』」だのと囃し立てているけれど、イカサマ、ペテン。

けれど、それを正当化するために、先に引用した2013年3月21日と6月27日の社説に見えるとおり、東電や関電を「既得権益」と罵り続けてきた。

供給不足で「新電力」の倒産が起きると泣き喚き、関電などを罵った。

中部、関西、中国の大手3電力が独占禁止法に違反した疑いで、公正取引委員会の立ち入り検査を受けた。大工場などの大口顧客を奪い合う競争を避けるため2018年ごろから、各社が従来、電力を供給してきた区域の外では積極的に営業活動をしないようにしていたカルテル容疑が持たれている。

中部電力は、家庭向けで価格を維持するカルテルを東邦ガスと結んでいた疑いもある。いずれも事実なら、電力自由化に反する悪質な行為であり、許されるものではない。

安定供給が重視される電気事業では、大手電力による地域独占と規制料金が長らく認められてきた。しかし、料金の高止まりなどの弊害が問題になり、政府は00年、大口向けから料金の自由化をスタート。16年には家庭向けを含め、小売りが完全自由化された。

最近では家庭向けでも、時間帯別などの多様な料金メニューが提供されるようになっている。新電力の販売シェアは昨年9月時点で2割弱に達した。

自由化では大手電力も従来の区域外に進出できるようになったが、域外でのシェアは約4%にとどまる。一方、各域内での大手電力の販売シェアは今も8割前後と高い。

新電力が公平に参入できるよう、大手9電力の送配電部門は昨年までに、別会社として切り離された。しかしいずれも100%子会社であり、独立性は高くない。大手電力の市場支配力は依然強く、その「ガリバー」的な存在感が、公正な競争の阻害要因になりかねないとの懸念は以前から指摘されていた。

今年3月には九州電力が、経済産業省の電力・ガス取引監視等委員会から口頭で業務改善指導を受けた。宮崎県延岡市が計画する新電力会社に対し、設立を妨げるような不適切な行為があったとされた。1月に電力需給が逼迫(ひっぱく)した際も、大手電力などの情報公開が不十分だったおそれがあるとして、電力取引の透明性を高めるような制度の改善を、経産省が検討している。

今回の問題も公取委は徹底的に調べ、カルテルが結ばれていたのであれば、その経緯や背景などの実態を解明してほしい。各社は、ほかに自由化に反するような行為がないか、厳しく自らを省みる必要がある。

人々の命や生活を支える電力の自由化は、安定供給を維持しながら進めなければならない。そのためには、大手電力と競争できる新電力を市場で育てつつ、大手電力を適正な市場参加者に変身させることが求められる。政府は、そのための適切な監督と市場設計を、息長く続けるべきだ。

(2021年4月19日の朝日新聞社説)

大手電力を批判するのなら、「新電力」は排除し、「新電力」が儲けている分だけ家庭の電気代を安くしろ、と言うべきであろう。

けれど、それは口が裂けても言わない。

それどころか、「最近では家庭向けでも、時間帯別などの多様な料金メニューが提供されるようになっている」と囃し立て、国民を欺こうと図る。

「多様」という言葉を使って欺くのは左翼の常套手段。

「新電力」を正当化する朝日新聞ら左翼は「国民の利益に反するような行為がないか、厳しく自らを省みる必要がある」。

もちろん省みない。

「新電力が公平に参入できるよう」だの、「大手電力と競争できる新電力を市場で育てつつ」だのと喚き立てているけれど、大手電力に頼らずに安定した電力を供給できなければ、「公平」な「競争」は成り立たない。

「不公正」で「不適正な市場参加者」である「新電力」を正当化することによって、庶民=労働者階級からの収奪を正当化するために、電力自由化・発送電分離を喚き立てているのだ。

「国民の利益に反する悪質な行為であり、許されるものではない」!

[注1] その論理に依れば、鉄道も線路・駅舎と車両の運行の2つに分割されねばならないけれど、電力自由化・発送電分離と喚き立てている左翼の誰一人としてそんなことは言わない。

[注2] 朝日新聞ですら認めざるを得ない。

[注3] 前章第3節の [注1] で述べたとおり、太陽光・風力発電を「独占されざる自然力」と言い立てるのは詭弁だが、石炭・石油火力発電の電気も太陽光・風力発電の電気も使用価値は同じなのだから、「独占されうる自然力」「独占されざる自然力」という区別が無意味なのは理の当然である。

[注4] だから、こんな社説を書いていた。

風力などの自然エネルギーを電力会社が発電会社から固定価格で買い取ることを義務づける制度が、7月から始まる。

買い取り価格や期間を実質的に決める委員会が6日、ようやく動き出した。委員の人事案を昨年末に国会に提出したが、与野党から「制度に反対だった人がいる」と再考を求められ、メンバーを一部入れ替えて承認された。時間はない。作業を急がなければならない。

買い取り制度は自然エネルギー普及のカギを握る。長期間、適正な利潤が出るような固定価格が保証されれば、自然エネルギーへの投資が増える。

ただし、買い取り費用は電気料金に上乗せされる。負担するのは消費者だ。

買い取り価格が低すぎたり、期間が短すぎたりすれば普及が進まない。かといって、高すぎたり長すぎたりすれば、家庭や企業の負担が増える。投資バブルも引き起こしかねない。

どうバランスをとるか。委員会の役割は、きわめて重い。

一口に自然エネルギーといっても、太陽光、風力、地熱、バイオマスなど電源によって特性は異なる。発電所の規模によっても費用は違ってくる。

委員会は、こうした細かい区分ごとに1キロワット時当たりの価格と期間を決める。技術の進歩や量産効果による発電コストの低下、金利動向などに目を配り、毎年、新規の設備に対する買い取り価格を改定する。

議事は公開され、算定の基準や計算式も国会に報告する。

早く参入したほうが有利になる設計も求められるだろう。電気だけでなく熱も利用できるような効率のいい設備の導入を促す仕組みも考えたい。

既存の風力発電の中には、建設時に補助金は得たものの、買い取り価格が低すぎて経営難に陥っているところもある。

今のところ新制度の対象外だが、発電量を増やす意欲のある事業者は、枠組みに入れることを工夫すべきだ。

何より、電力大手の都合で送電網への接続が不当に阻まれることがないようにしなければ、新規事業者は安心して投資ができない。

政府は厳しく監視するとともに、送電網の中立化へ電力システム改革を急ぐべきだ。電気料金も、消費者が自由に電源を選んで必要なコストを負担する体系にする。

自然エネルギーの担い手を増やし、産業として自立できるよう、上手に育てる。法律の目的がそこにあることを忘れてはならない。

(2012年3月7日の朝日新聞社説)

「電気料金も、消費者が自由に電源を選んで必要なコストを負担する体系にする」ということは、自然エネルギーを使いたい連中だけが、自然エネルギーの費用を負担するということ。

それなのに、「買い取り制度は自然エネルギー普及のカギを握る。長期間、適正な利潤が出るような固定価格が保証されれば、自然エネルギーへの投資が増える」と喚き立てる。

だから、その後もこんな社説を書いていた。

太陽光や風力など自然エネルギーによる電力を、電力会社が買い取る制度が始まった。

日本の自然エネルギー発電量は、水力を除くと、全体の1%でしかない。資源を輸入に頼らず、温暖化防止にもなる電源は、脱原発依存を進めるうえでも重要だ。新制度をテコに普及を急ぎたい。

買い取り価格は電源ごとに毎年見直されるが、一度決まれば10~20年保証される。初年度は1キロワット時42円の太陽光など全体的に高めの設定だ。

高すぎるとの声はある。ただ参入企業を増やすには、一定の利益が確保できるようにしなければならない。日本の取り組みの遅れを考えれば、やむをえない面がある。

実際、ここにきて事業者の参入が相次いでいる。今年度中に250万キロワット分の発電設備が増える見通しだ。

もちろん、細心の注意を払う必要がある。買い取りコストは消費者が負担するからだ。

料金への上乗せは、全国一律で1キロワット時あたり月0.22円。月7千円の電気代を払っている家庭では、家庭用太陽光の買い取り分も含めて100円前後の負担になる。発電量が増えるほど上乗せ額も増える。

原発を利用せずにすむなら、多少高くても自然エネルギーを選ぶという消費者も少なくないだろう。だが、買い取り価格が必要以上に高止まりし、消費者の負担感がつのれば、制度自体が行き詰まる。

先行する欧州も、この点では試行錯誤だ。政府は先行例から学びつつ、普及の度合いや技術革新による発電コストの低減などを見て、柔軟に価格を見直していく必要がある。

自然エネルギーの普及には、送電線と配電設備の増強や広域運用も不可欠だ。

風力の適地である東北や北海道では、送電網の限界から風力発電の買い取り枠が埋まりつつある。これでは、せっかくの潜在資源を生かし切れない。

設備の増強には多額の費用がかかる。送電網の広域運用につながる電力改革を進めるとともに、積極的な投資を促す仕組みを官民で考え、公共財としての送電網整備を急がなければならない。

自然エネルギーは比較的少ない資本で取り組める。基金を設立して風車などを共有したり、組合組織による「市民発電所」を運営したりと、地域単位での工夫も可能だ。「屋根貸し」などのビジネスも生む。

制度をうまく活用し、新しいエネルギー社会を築こう。

(2012年7月4日の朝日新聞社説)

「原発を利用せずにすむなら、多少高くても自然エネルギーを選ぶという消費者も少なくないだろう」なら、その消費者だけが自然エネルギーの高い料金を負担するのが当然。

にもかかわらず、「太陽光や風力など自然エネルギーによる電力を、電力会社が買い取る制度が始まった」と囃し立て、「買い取り価格が必要以上に高止まりし、消費者の負担感がつのれば、制度自体が行き詰まる」と喚き立て、再エネ賦課金の正当化に躍起。

しかも「自然エネルギーは比較的少ない資本で取り組める」のなら、つまり火力発電より不変資本が少ないのなら、しかも可変資本も火力発電より少ないのだから、火力発電の電気と同じ価格でも火力発電よりずっと大きな利益が出るはず。

にもかかわらず、「ただ参入企業を増やすには、一定の利益が確保できるようにしなければならない」と喚き立てる。

電気を選べるなどと吹聴し、庶民=労働者階級を騙して毟り盗ろうとしていることは明白。

「公共財としての送電網整備を急がなければならない」と喚き立てるのは、「運送会社が高速道路まで所有し、他社の利用を制限するようなものだ」と泣き喚いているのと同じであり、その破廉恥さ醜悪さは説明してきたとおりだが、発電方式は区別できず、電気という単一の使用価値のための送電網なのだから、「公共財としての送電網」なら「公共財としての電気」でなければならない。

先の社説では「既存の風力発電の中には、建設時に補助金は得たものの、買い取り価格が低すぎて経営難に陥っているところもある」と泣き喚いているけれど、「建設時に補助金」、つまり税金を使うのなら、そして、全国民に買い取らせるのなら、それは「公共財」でなければならないはず。

一方で「既存の風力発電の中には、建設時に補助金は得たものの、買い取り価格が低すぎて経営難に陥っているところもある」と泣き喚き、他方で送電網を「公共財」と言い張るのは、徹底的に庶民=労働者階級から毟り盗って利を貪るための、発送電分離・電力自由化であることを明確に示している。

第1章第1節で解説したとおり、風車の建設費、既存の送電線にまでつなげるための送電線の設置は不変資本に当たる。

その価値は製品の価値に移転する、つまり、電気料金に転嫁される。

ところが不変資本を国民に支払わせて、再生エネは安くなったと言い張り、再エネ賦課金で利を貪ろうとしているのである。

だから夕刊の「素粒子」でも泣き喚いていた。

☆

高くても有機野菜を買いたい人はいる。電気だって。自由化と言いながら選択の自由に介入する政府と大手電力。

(2015年7月9日の「素粒子」より)

「電気だって、高い再生エネを買いたくない人はいる」。

にもかかわらず、固定価格買い取り制度で「選択の自由に介入」させながら、あべこべに「自由化と言いながら選択の自由に介入する政府と大手電力」と泣き喚くのは、電力自由化・発送電分離の醜悪で卑劣な意図を、電力自由化・発送電分離を喚き立てる左翼の反民主性を、ハッキリと表した!

[注5] 「資本論」における該当箇所は、

マルクス「資本論」、岩波文庫(四)p229より

マルクス「資本論」、岩波文庫(四)p179より

マルクス「資本論」、岩波文庫(四)p180より

マルクス「資本論」、岩波文庫(四)p366より

マルクス「資本論」、岩波文庫(四)p374より

[注6]

「経済学教科書」p230より

[注7] 生産資本は、製品を貨幣に変えるために、運輸業に可変資本(と不変資本)を投じて、商業資本に製品を売る。

マルクス「資本論」、岩波文庫(四)p205より

第1節で説明したとおり、労働対象の使用価値が失われ、新しい使用価値が創られるところに剰余価値が生じるけれど、運輸業では労働対象の使用価値は保全されるから、生産資本から独立した運輸資本は生産資本から剰余価値を譲り受けているだけ。

[注8] 電力は十分に足りていた。

2012年7月18日 09時49分

政府の節電要請から16日までの2週間の関西電力管内の電力需給で、最大需要は2301万キロワットにとどまり、出力118万キロワットの大飯原発3号機(福井県おおい町)が再稼働しなくても、供給力を9%下回っていたことが分かった。猛暑となり17日の最大需要はこの夏一番の2540万キロワットに達したが、10%以上の供給余力があった。政府は夏場の電力不足を理由に強引に大飯原発の再稼働に踏み切ったが、節電効果など需要の見通しの甘さが浮き彫りになった。

関電は5月にまとめた試算で、原発ゼロのままなら7月前半は8.2%の供給力不足が生じるとし、再稼働の必要性を強調した。政府は大飯の再稼働を決めた上で、関電管内に猛暑だった2010年夏比で15%の節電を求め、3号機のフル稼働後も節電目標を10%に設定している。

政府は2日に節電要請を開始。関電の資料などによると、16日までの2週間の最大需要は10年同時期と比べて平均で12%低下。最大需要の2301万キロワットを記録した瞬間は供給力を344万キロワット下回り、大飯3号機の118万キロワットを差し引いても余裕があった。需給が最も逼迫(ひっぱく)した時間帯でもさらに209万キロワットの供給が可能だった。

一方、関電に平均36万キロワットを融通している中部電力も2週間の最大需要は2139万キロワットで、供給力を9%下回った。中電管内の節電目標は当初は5%で、現在、4%に設定されているが、安定した供給体制を確保している。

関電広報室の担当者は「雨や曇りの日が多く供給が安定したが、今後は気温が平年より高くなるとの予報がある。大飯原発4号機が稼働しても需給の見通しは厳しい」とコメント。中電広報部の担当者も「火力発電所のトラブルリスクなどがあり、電力供給は厳しい」と話した。

千葉商科大の三橋規宏名誉教授(環境経済学)は「政府や電力会社が、原発を再稼働させるため、電力需要を恣意(しい)的に過大に見積もった結果だ。今後、猛暑になっても電力は足りると思うが、脱原発の機運を高めるため、引き続き企業と家庭で節電の努力が必要」と話した。

(中日新聞)

にもかかわらず、「だが、電源に余裕がないからこそ、電力システム改革が大きな意味をもつ」と泣き喚いたのは、再生エネという紛い物で庶民=労働者階級を収奪するための電力自由化・発送電分離であったことを明確に示している。

[注9] 安部が電力自由化を容認したのは、それが小泉構造改革以来の日米構造協議で突きつけられた対日要望書で要求されていたから。

以上見てきたように、1980年代にイギリス、アメリカで始まったエネルギー・電力市場自由化の動きは世界に広まったが、ここでこの動きの性格について論ずることにしよう。この運動を支えた原理は、市場メカニズムを貫徹することが、経済効率を高めるとともに、自由主義、民主主義を支える基盤として不可欠であるというものであり、シカゴ学派に共有されている知的信条であった。

・・・中略・・・

電力市場自由化の世界的な動きは、経済学者の職業的連帯感のようなものによる、競争は善という暗黙の了解の存在により、特にエピステミック・コミュニティーをつくるまでもなく、世界の多くの経済学者が支持するという基盤に支えられたものであった。

(「エネルギー・地球温暖化問題と知識」の152頁~153頁)

日本における1980,90年代のエネルギー部門自由化の動きは、内発的なものではなく、1970年代におけるイギリスの経済的苦境とそれに対するサッチャー政権の対応、1980年代におけるアメリカの財政赤字、貿易赤字への対応、PURPAに端を発する電力市場の自由化に由来するところが大きい。

・・・中略・・・

アメリカも経済活動の活性化をはかるために、市場原理を最大限活用するという政策を採用し、イギリスとともに、市場自由化は、世界経済の活性化につながり、自由と民主主義の実現のために有効な手段であるとして世界中にこの政策を取り入れるよう働きかけた。

・・・中略・・・

バブルの崩壊、不況の長期化、円高の進行、アメリカからの圧力などにより、政府は経済構造の改革に本腰を入れるようになったのである。日本経済の諸々の危機の打開は規制緩和による市場原理の活用によるほかはない、経済の構造を変えなくてはいけない、高コスト体質を直さなくてはいけないという声が、多くのエコノミストから発せられ、これをマスコミが煽った。

・・・中略・・・

電力、ガスの場合、長い間地域独占が認められ、安定供給の責任が果たされてきた。そこに降って湧いたように外国と比べ、電気、ガス料金が高い、それは独占の結果であるというクレームをアメリカからつきつけられ、それに日本の消費者、経済学者の一部が反応した。

(「エネルギー・地球温暖化問題と知識」の192頁~193頁)

このように進んできた日米構造協議のなかで、エネルギーが重要な対象分野として取りあげられるようになるのは、日米構造協議第3ラウンドとなる1997年6月、デンバーサミットの際、橋本総理とクリントン大統領の間で合意された「日米間の新たな経済パートナーシップのための枠組みのもとでの規制緩和及び競争政策に関する強化されたイニシアティブ」(通称「強化されたイニシアティブ」)である。実際は、ここでも当初はエネルギーは入っておらず、翌1998年5月のバーミンガムサミットの際の日米首脳会議で、追加されたものである。

・・・中略・・・

1999年10月、アメリカは、第1回日米エネルギー専門家会合を前に、本格的な規制改革要望書である「日本における規制撤廃、競争政策、透明性及びその他の政府慣行に関する日本政府への米国政府の要望書」を提出した。これには電気通信分野等に加え、エネルギー分野に関しても大幅、かつ本格的な規制緩和の要望が盛り込まれていた。具体的には、電力分野に関しては、①独立した規制機関の設置、②透明、非差別的な託送サービスの提供、③公正な託送料金の設定、④自由化の点検スケジュールの設定など、またガス分野については、①LNG受け入れ基地と輸送ネットワークへの合理的な料金でのアクセスを可能にする競争的な市場の構築、②長距離パイプラインの建設促進と新規参入者のアクセスを容易にする制度の整備などを要望していた。

・・・中略・・・

アメリカの日本に対する電力・ガス部門の自由化に対する強い要求の背後には、ブッシュ政権に多額の献金を行い、同政権に太いパイプを持っているエンロン社が動いていたことはよく知られているが、2000年8月エンロンジャパン社は、総合資源エネルギー調査会都市熱エネルギー部会都市ガス事業料金制度分科会中間とりまとめに関するパブリックコメントを提出し、LNG基地の開放等を強く要求するとともに、2001年5月には、「日本電力市場の改革への提案」を発表している。このような状況のなかで、第4回専門家会合が、2001年6月に開かれ、アメリカは、アンバンドリングについて「経営分離を検討し、・・・主要な電力会社にあっても託送網が独立した法人によって管理運営されるようにする」という法的分離を提案してきた。第4回共同現状報告(2001年6月)では、エネルギー分野の自由化・規制改革に関する外国の事例からの教訓の重要性の認識、電力・ガス市場整備課の体制及び公正取引委員会との連携、公正取引委員会の機能評価、パブリック・コメント手続き、電力規制改革の継続推進、電源開発の民営化、ガス規制改革の継続推進が報告された。

・・・中略・・・

2000年の夏から冬にかけてのカリフォルニアの電力危機で同州が自由化を中止したこと、自由化の急先鋒であったエンロン社が2001年12月に倒産したことなどでアメリカ側の矛先きも鈍ってきた。

(「エネルギー・地球温暖化問題と知識」の195頁~197頁)

だから、2013年3月21日の社説でも「ただ、これまでも言葉をあいまいにし、後から解釈を広げられるようにして、さまざまな構造改革をなし崩しに形骸化してきたのが自民党だ」と泣き喚いていた。

[注10] 商業が剰余価値を産み出さないからと言って、全ての商業に従事している全ての労働者の労働に価値が無いということではない。

生産力が発展した社会において全労働者の生活を支えるためには流通が欠かせない。

スーパーで生活必需品を集めて売っているから、一般市民はあちらこちらと走り回らなくても身近で生活必需品を手に入れられる。

その意味で一般市民の生活を向上させているのだから、(第1次・第2次産業の)労働者たちが自分たちの創り出した剰余価値を商業労働者に分与するのは、卑俗に言えば、持ちつ持たれつの関係。

けれど発電所を有しない「新電力」は違う。

ただひたすらに、電力産業資本の労働者が産み出した剰余価値を、他の産業の労働者の所得を騙り盗っているだけの存在。

[注11] 第1節で採り上げた2020年2月27日の夕刊紙面に見えるとおり、「『最後の一国』迫ったアップル 再生エネ電力100%へ」と囃し立てているけれど、この記事から明らかなとおり、実は火力発電を使いながら「RE100」と言い張っているだけ。

にもかかわらず、これ以降も「RE100」と囃し立て続けてきた。

第1部第17章第1節で採り上げた2021年3月29日の朝刊紙面、そして、第8章第5節で採り上げる2021年2月21日の朝刊紙面でも囃し立てている。

[注12] その後も狂ったように持て囃し続けている。

2013年3月21日の社説で「送電網を発電部門から切り離し、中立的な存在にすることは、そのための大きな柱である」だの、2012年3月7日の社説でも「政府は厳しく監視するとともに、送電網の中立化へ電力システム改革を急ぐべきだ」だのと喚き立てていたけれど、曲りなりにも新聞社が特定の企業にここまでベッタリ寄り添うのは「中立性」に欠けること甚だしい。

特定の利権を正当化するために、「送電網を発電部門から切り離し、中立的な存在にすることは、そのための大きな柱である」だの、「政府は厳しく監視するとともに、送電網の中立化へ電力システム改革を急ぐべきだ」だのと泣き喚いていたことは明白。

「中立性」を損い庶民=労働者階級から収奪するために、「中立」と喚き立てるのが卑劣な左翼の常套手段。

3.6 再生エネという虚構

朝日新聞は、再生エネで収奪するために、ベースロード電源という概念はもう古い、と喚き立てた。

九州電力の川内原発(鹿児島県)が再稼働した。13年9月以降、国内にあるすべての原発は止まっており、運転が再開されるのは約2年ぶりとなる。

福島第一原発事故を契機に改められた原子力規制委員会の新しい規制基準に合格した第1号でもある。政府は川内を皮切りに、規制委の審査をパスした原発はすべて動かす方針だ。

しかし、今回の再稼働の決定過程には問題が多い。火山の大規模噴火について規制委の審査には疑問が投げかけられたままだ。避難計画も不備が指摘され、鹿児島県民の半数以上が再稼働に反対とする世論調査もある。誰の判断と責任で再稼働が決まったのか、あいまいだ。

こうした疑問や問題、さらには民意を置き去りにした見切り発車の再稼働は認められない。川内の決め方をひな型として今後も再稼働を決めていくこと、なし崩しで原発依存に戻すことには反対である。

■消えるベースロード

今回の再稼働に先立って、政府は2030年時点の電源構成目標を決定し、原発の比率を20~22%という水準においた。新たに原発をつくるか、相当数の老朽原発の寿命を延ばさないと達成できない数字だ。

関西電力の八木誠社長(電気事業連合会会長)は先月末の会見で「(建設中の3基を含む)46基の原発を相当数稼働していく必要がある数字だと理解している」と語った。国と電力会社は原発回帰を既定路線にしようとしている。

原発の位置づけは「ベースロード電源」だ。「発電コストが安く、出力が安定しているので昼夜を問わず運転を続ける電源」だという。

しかし、先進国ではベースロードという概念自体が消えつつある。風力や太陽光などの再生可能エネルギーをできるだけ受け入れ、原発や火力発電は、再エネによる発電が少ないときの調整弁へと役割を変えている。

こうした運用を可能にしているのが、電力改革だ。

欧州では送電部門を発電部門から分離・独立させ、一元的に管理・運用している。ベースロード天候に左右されがちな再エネも、精緻(せいち)な天気予報に基づいて広域的に融通させることで、需要に見合うようにしている。今後は、変動する電力需要にあわせて柔軟に供給をコントロールする技術が世界の電力ビジネスのカギになると見られている。

日本も、遅まきながら電力改革に着手した。今国会で仕上げとなる法律も成立した。2020年までに3段階で改革を進める。再エネを含めた多様な電源やサービスが公正な条件のもとで競い合い、消費者が選んでいく。そんなエネルギー社会に変わることが期待されている。

■割に合わない電源に

原発を支えてきた地域独占や、経費をそのまま消費者に転嫁する料金制度もなくなる。「安い」とされてきた原発だが近年、建設や運営にかかるコストは世界的に上昇の一途だ。

世界有数の原発メーカーであるフランスのアレバは新設原発のコストが膨らんで経営が行き詰まり、政府が救済に入った。不正会計に揺れる東芝も、強化してきた原子力部門が経営の重荷になりつつある。

国内の電力各社は追加の安全対策に2.4兆円を見込む。今後も新しい対策が出るたびに追加投資を迫られるだろう。廃棄物の処理や立地のための交付金制度、事故時の賠償金などを積み上げていくと、原発は「割に合わない」電源であり、新しい電力システムの中では成り立たない事業であることが見えてくる。何より、国民の過半数が「原発を使わなくてすむ社会」を望んでいる。

■再エネ築く覚悟を

政府がいま取り組むべきは、再稼働を重ねて原発を主軸に戻していくことではない。一時的に原発に頼るとしても、老朽原発や安全面に疑問符がつく原発から優先的に廃炉にすると同時に、再エネを育てていくことである。自然環境から見て、九州は最適地の一つだ。

この間、再エネの固定価格での買い取り制度が始まり、地域の特性を生かした「ご当地電力」が各地に誕生した。太陽光発電に偏っている問題や、買い取り価格を見直す課題はあるが、自給できて温暖化防止にも役立つ電源を伸ばそうという機運は、着実に育っている。

当面は支援が必要だが、送電網への接続といったインフラが整って普及すれば、今より安くて持続的な電源となる可能性が高い。

もちろん、再エネを主軸とした分散型エネルギー社会を築くには、時間もかかるし、曲折もあるだろう。国民の覚悟もいる。高い電気料金を受け入れなければならない時期があるかもしれない。

それでも、福島での事故で、私たちは原発の怖さを知った。新しいエネルギー社会に向かう原点はそこにある。

(2015年8月12日の朝日新聞社説)

さらに、朝日新聞と上記紙面の愚か者は、基幹送電線にはまだまだ空きがあるから、再生エネをもっともっと増やせる、と喚き続けた。[注1]

風力や太陽光など、再生可能エネルギーによる発電を普及させていくことは、脱原発と温暖化対策の両立に欠かせない。

ところが、送電線への接続問題が大きな壁としてたちふさがっている。送電線を持つ電力大手が「空きがない」と主張し、再エネ業者が何年もの期間と多額の負担金がかかる送電線増強を嫌って計画を断念する。昨春、東北電力が北東北で「空き容量ゼロ」と発表して以来、そんな例が各地で相次ぐ。

本当に空きはないのか。京都大学の研究グループが青森と秋田、岩手、山形4県の基幹送電線について、全国の送電網利用を監督する公的機関が公表したデータを基に分析すると、実際には2~18%余りしか使われていないことがわかった。北海道でも同様の結果だった。

電力大手各社は空き容量の計算方法の詳細を明らかにしていないが、基本的には先着順に接続契約している発電設備がすべてフル稼働した状況を前提にしているという。今は止まっている原発はもちろん、未完成の原発なども計算に含めている。

あまりにも不合理だ。経済産業省と公的機関はそれぞれ改善策の検討に入っているが、透明で公平なルール作りを急がねばならない。

この問題を考える時、忘れてならないのは、送電線はだれのものかという視点である。

法的な所有権こそ電力大手にあるが、その建設と維持の費用は電力料金の算定に織り込まれている。電気の利用者、すなわち広く国民の負担で整備してきた公共物そのものと言える。

電力会社が原発など自らの発電設備への「予約」を優先し、再エネ電力を締め出すような仕組みはおかしい。既存の送電線を最大限に活用し、新たな負担をできるだけ抑えるためにも、見直しは不可欠である。

電力大手側は「公表データは現状の一断面で、これだけで設備増強の要否を評価すべきではない」(東北電力)などと言うが、その前に詳細な状況を開示するべきだ。データを独占して議論を誘導するようなら、意図的に参入障壁を作っていると疑われてもやむをえまい。

発電と送電の分離が進んだ欧米では、出力の変動が大きな再エネも接続したうえで、停電などの問題が起きないよう制御する仕組みをさまざまな工夫で実現している。

日本も2020年に発送電の分離を予定する。送電線の空き問題への対応は、分離後の透明で公平な態勢づくりへの試金石でもある。

(2017年11月9日の朝日新聞社説)

しかし、「九電は(この記事の時点で)川内原発(鹿児島県)を動かし」ているけれど、「供給に余力がある」のだから、「原発依存からの脱却」しても、原発と同様に安定した電力を供給できる電源なら、その電気は基幹送電線を流れ続けて消費者の元に届くはずだから、「基幹送電線の平均利用率」は15%から変わらないはず。

「四電は(この記事の時点で)伊方原発(愛媛県)を動かし」ているけれど、稼動を停止して他の電源に置き換えても、その電源が安定した電力を供給できるなら、「基幹送電線の平均利用率」は16%から変わらないはず。

「関電は(この記事の時点で)高浜原発(福井県)を動かし」ているけれど、稼動を停止して他の電源に置き換えても、その電源が安定した電力を供給できるなら、「基幹送電線の平均利用率」は25%から変わらないはず。

原発は昼夜を問わず安定した電力を供給できるから、東電が原発を再稼動すれば、その分だけ他の電源を停止するから、「基幹送電線の平均利用率」は27%から変わらないはず。

もちろん、「東北の基幹送電線 空き8割」も変わらない。

「送電線 利用23%」ということは、電力は足りているということ。

しかも、第1部第5章の始めに引用した社説、本章第3節の[注2]で採り上げた社説、そして、第4節で採り上げた2018年1月13日の社説にも見えるとおり、省エネ、省エネと喚き立てている。

地球の温暖化をめぐる世界の取り組みが、真剣味を増している。ところが残念なことに、主要国の一つである日本が立ち遅れている。

国連気候変動枠組み条約の締約国会議(COP20)が12月1日からペルーで始まる。国際責務をどう果たすか、日本は目標を掲げる努力を急ぐべきだ。

日本はいまも原発事故を抱えている。そのため温暖化対策をめぐっても、発電に占める原発の比率が見通せない問題が論議のネックとされてきた。

だが、原発問題に結論が出なくとも目標を定める道はあるはずだ。再生可能エネルギーや省エネなど幅広い方策を重ねることで、温室効果ガスの削減幅を設けることはできる。

このまま日本が停滞を続ければ、世界の足を引っ張る存在ともなりかねない。政府は積極的に議論を進めるべきである。

気候変動に関する政府間パネルは今月、7年ぶりに公表した報告書で「温暖化は疑う余地がない」「人為起源のガスが原因だった可能性が極めて大きい」との科学的な確信を示した。

報告書は産業革命以後の温暖化を2度未満に抑える重要性を説く。それには2050年に世界の温室効果ガス排出量を2010年比でほぼ半減し、2100年までには自然吸収量と釣り合わせる必要があるという。

欧州を始め、多くの国が報告書を真剣に受け止めている。

2大排出国の米中の動きが象徴的だ。今月の首脳会談で、米国は二酸化炭素排出量を25年に05年比26~28%減らすと発表。中国も30年ごろに排出量を減少に転じることなどを表明した。

欧州連合(EU)はすでに30年に1990年比40%減、ロシアも同25~30%減を表明した。

それぞれ目標の妥当性や実現性に疑問も残るが、議論の土台を示した態度は評価できる。

ひるがえって世界5位の排出国である日本はどうか。20年以降の目標は来年3月が提出のめどなのに、まだ動きはない。

日本には省エネ先進国のイメージがあるが、今はGDP当たりのガス排出量で英独仏などと変わらない。もはや「優等生」でもない以上、欧米から大きく見劣りする目標は出せない。

日本の原発停止によって増えた二酸化炭素の排出量は、国内全体の約1割でしかない。残り約9割の排出対策を語れない理由にはならない。

例えば、温水供給や冷暖房などの熱関連では太陽熱や燃料電池に大きな可能性がある。輸送の効率化も有効だろう。議論すべきことは原発だけではない。

(2014年11月29日の朝日新聞社説)

けれど、省エネを進めれば電力需要は減る。

基幹送電線の使用率は「送電線 利用23%」から「送電線 利用20%未満」に下がる。

電力は他の生産物とは異なり、需要と供給が一致していなければならないから、送電線に8割以上の空きがあるからといって、供給を増やすことはできない。

山下裕志

2018年10月24日16時47分

九州電力はこの秋、太陽光による発電を一時的に送電線に流さないようにする「出力抑制」に、離島をのぞき国内で初めて踏み切った。電力は増えすぎても大規模な停電が起こる可能性があるため制限した。原発事故以降、再生可能エネルギーを「主役」にしようとする、日本のエネルギー政策が正念場を迎えている。

通常、太陽光発電の電力は九電の送電線を通って利用者に届けられる。九電はいずれも土日にあたる13、14日と20、21日の計4回、太陽光の電力の受け入れを一部ストップした。必要な量よりもつくりすぎて余る懸念があったからだ。

電力は使用量(需要)と発電量(供給)を常に同じくらいにしないといけない。この需給バランスが崩れると、電力の品質にあたる周波数が乱れ、発電所が故障を防ぐために次々に止まり、大規模な停電につながる恐れがある。

もちろん、無条件に受け入れを…

(朝日新聞デジタル)

前章で採り上げた2012年6月25日の社説で「競争の促進は、こうした構造を消費者主導で変えることにもつながる」だの、2015年2月8日の社説でも「電力会社間には競争が生まれる」だの、2015年8月12日の社説でも「再エネを含めた多様な電源やサービスが公正な条件のもとで競い合い」だの、2021年4月19日の社説でも「公正な競争の阻害要因になりかねないとの懸念は以前から指摘されていた」だのと喚き立てていたけれど、需給バランスを維持するために電力は計画的に生産しなければならず、「競い合う」ものではない。

下の紙面でも「電力が余りすぎて需給バランスが崩れると、発電所が故障を防ぐために次々と止まり、大規模な停電が起こる恐れがある」と認めている。

「送電線 利用23%」にすぎず、省エネでさらに下がるということは、電力は足りているということだから、供給を増やせばブッラクアウトが起こる。

送電線に8割以上の空きがあるということは、再生エネを受け入れる空きは全く無いということに他ならない。

にもかかわらず、基幹送電線に空きがあるから再生エネをまだまだ増やせると喚き続けているということは、再生エネという代物が、実のところ、基幹送電線にはほとんど流れていない、電気を選ぶことができると喚き立てていたけれど、再生エネという代物はほとんど家庭に届いていない、ということを意味している。[注2]

朝日新聞は、自分たちが基幹送電線には空きがあると暴いたから、東電が再生エネを受け入れた、かのごとくに勝ち誇っていたけれど、

「既存の発電所がフル稼働していない」ということは、電力供給に十二分な余裕があり、需要を100%満たしてるということだから、「既存の発電所がフル稼働していない時間帯は電気を流せる」ということは、電気は足りているのに必要も無い電気を流すということ。